これからも続く傾向に、葬儀の個人化・小型化。

この時代、特にコロナ禍以降は葬儀が個人化・小型化する傾向が続いていますが、この原因の一つには、町内会や隣り組などの地域の共同体が失われたことにもあると言われています。高齢の長老でさえ「葬儀の仕方がわからない」と言われ、地方でさえも、以前は葬儀用具を提供するなどの黒子に過ぎなかった葬儀社が今では葬儀プロデューサーとして葬儀のプロセスを主導、これに葬儀メニューの多様化や価格競争など行き過ぎた商業化も重なって、ともすればビジネスが先行し、故人を弔うための内実が希薄になっているのではないでしょうか。

また「死の高齢化」という傾向は、友人・兄弟・親戚もすでに他界していたり、遠方での居住や施設で不自由な生活を強いられたり、本人の近所付き合いもなかったなど、様々なことが、結果として葬儀の個人化・小型化を促す要因にもなっています。加えて、最近は特に「遺された者に負担をかけたくない」という生前の故人の願いを受け止め、内々の葬儀を済ませるようになったことも見逃せません。

*なお、直近の調査では葬儀に加えて火葬、斎場、読経、戒名などすべてを加えた全葬儀費用の全国平均は195万7千円というアンケート結果が発表されている。この約200万円という総額は決して安くはない(日本消費者協会 2024年1月)

内々の葬儀との組み合わせに、注目される《Web告別記|記憶葬》。

このように、内々に執り行われる小型化・簡素化された葬儀は「一日葬」や「直葬」を含め、2024年には全体の7割を超えるようになり(上図)、それと共に、葬儀に案内できなかった故人の関係者への報告の在り方も、遺族の新しい課題として認識されるようになります。

これまで、故人の仕事関連や知人・友人などに広く参列を案内することが前提だった「一般葬」の場合は、遺族の関係者には「喪中ハガキ」で、年賀の欠礼と喪中であることのお知らせを簡素にするのが通例でした。今でも内々の葬儀のあとで 「喪中ハガキ」による報告で済ませることもあるようですが、本来であれば、故人を弔い忍んでいただくために、葬儀への参列をお願いするはずの関係者に対して「喪中ハガキ」で済ませるのは、簡素に過ぎ、儀礼を欠く可能性もあるとの指摘があります。

このように、この時代に合わせて納骨までは内々に済ませたいと考える遺族の皆様に案内したいのが、葬儀と組み合わせることで、生前の故人がお世話になった関係者にも儀礼をつくす方法の一つが、Web上で作成しインターネット上で公開・案内する《Web告別記|記憶葬》です。

《Web告別記|記憶葬》は、シンプルで上品テンプレートを利用し簡便に作成。

《Web告別記|記憶葬》はあらかじめ用意されたシンプルで上品なデザイン・テンプレート(ひな型)を利用するため、葬送儀礼としての全体構成(ページネーション)やレイアウトに悩むことなく、テンプレートのデザインに沿って画像や文章を用意するだけの簡便な作成が可能です。

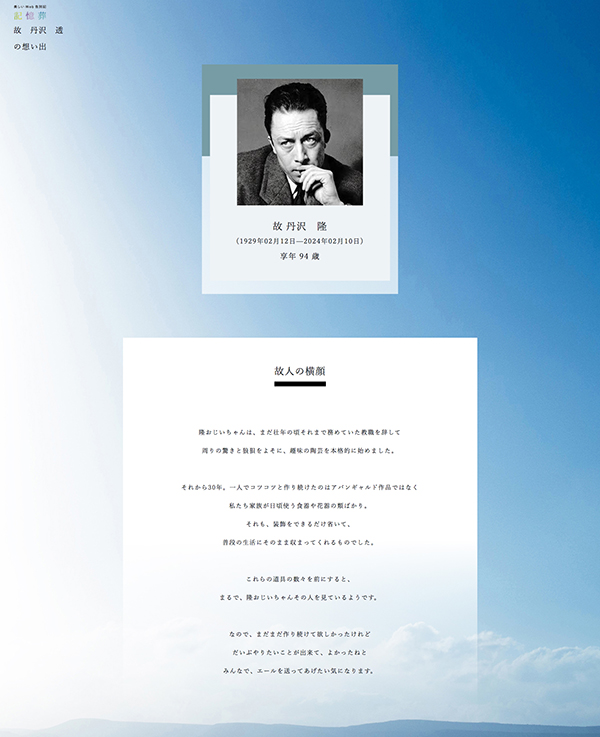

画面写真は《Web告別記|記憶葬》トップページ作成例。トップページ作成手順は、用意された画面背景用イメージ写真のなかから故人のイメージに最適と思われる画像1点を選び、あとは①タイトル②故人の名前③喪主名の三つを指定された手順に従って入力するだけで完成します。

このように《Web告別記|記憶葬》は、葬儀社に頼ることなく、遺族自らの手で故人を心から弔い忍んでいただける、世界に一つだけの告別のためのWebサイトを作成・公開し、関係者に広く案内することができます。

◎《Web告別記|記憶葬》の構成 → 詳細はコチラ

◎《Web告別記|記憶葬》のデザイン・テンプレート使用した作品例 → 詳細はコチラ

世界に一つだけ、唯一無二の《Web告別記|記憶葬》。

《Web告別記|記憶葬》のもう一つの特長は、ともすれば内実を伴わず、淡々と行われるだけのリアルの葬儀と違い、遺族が心から故人を弔い偲んいただくための手作りの「告別の記録」として、故人の関係者に閲覧いただけることにあります。

上図は最大11ページで構成される《Web告別記|記憶葬》の「遺影写真」および「故人の横顔」の作成サンプル。儀礼的な様式に基づいた定型文面による「ご挨拶」に続いて、故人の晩年などを綴った遺族の気持ちをお伝えするような、他には無い遺された者からのメッセージとなっています。

当ブログにも書いていますが、一昔前の地域の共同体が住民の生活習慣にも関わりを持ちながら機能していた頃は、葬儀用具を用意してもらうだけの葬儀の黒子にすぎなかった葬儀社が、都市部では勿論地方でも共同体が崩壊してしまった今日では、葬儀全体をプロデュースや演出を務めるまでになっています。

特に、ネット系の葬儀社*が業界をリードするようになって以降、サービス内容や体系の明確化と共に料金競争が激化し、遺族が望む葬儀内容と料金間の乖離が大きくなる傾向も見受けられるようです。極端な場合は、故人の名前と遺影写真を差し替えるだけで、次の葬儀が進行することも可能となり、直近のデータでは葬儀に対する遺族の満足度は50%前後に留まり、決して顧客満足度が高いとは言えない状況です。

*2020年前後から存在感を示すようになったネット系の葬儀社は、ネット上で葬儀社を紹介し紹介手数料が入る仕組みをビジネススタイルとしており、実際の葬儀は別の提携する葬儀社が行う。それまでは不透明な面もあった料金体系や内訳を明確化する一方、競合社も多く価格競争も激化している。低価格メニューの登場により、実際に執り行う葬儀社にそのしわ寄せが来ることもあると言う。その一例が「僧侶へのお布施」料。ネット葬儀社の紹介による場合、実際に僧侶に支払われるのは、料金表に明示された金額の20%に過ぎなかったと話題になったこともある。