葬儀と死のタブー

身近な人が危篤になったり、そうでなくとも重篤で入院という事態になると、遠くない未来に避けられない葬儀のことを考えてしまいます。日頃から、いずれは葬儀を執り行う者として、しっかりした考えを持っている方はあれこれと悩むことも少なくて済むのかもしれません。また、その時のことを予め本人に聞き取っていたり、話し合いができている場合も、それほど慌てることはないと思われます。

ところが、実際には「一度ゆっくりと葬儀やお墓はどうしたいか?聞いておけばよかった」と後悔が先に立つことも多々あるようです。そんな時のことを想定しながら、「葬儀は誰のために」をテーマに本稿を進めていくことにします。

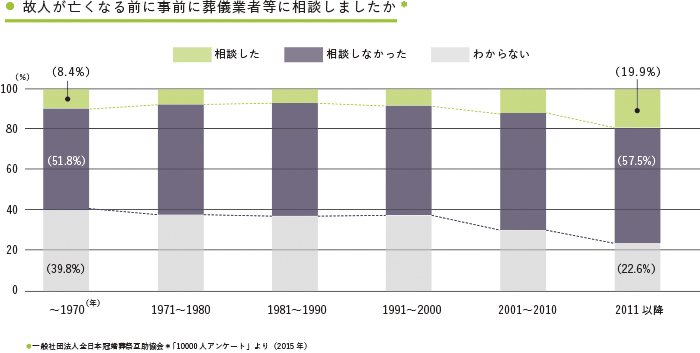

下図は、「葬儀について事前の相談はしましたか」アンケートの結果をグラフ化したもの。資料としては少し古くなりますが、1970年前から2015年頃まで50年を超える長い時間軸が特徴的です。

このグラフからは、「葬儀業者などに事前に相談した」が8,4%(1970以前)→19.9%(2011以降)の徐々にですが、2倍以上の増加が目に留まります。この変化には、次の二つの理由が考えられます。

理由 ①

人が死ぬ前に葬儀について話すのが憚られるのは、日本人にはもっともなことでもありました。私たちに古くからある文化的なタブー意識・縁起の悪さ・感情的な配慮などが複雑に絡み合い、そのため事前の相談がしづらい環境があったためです。しかし最近では、これらの意識も例えば「終活」が話題になるように、少しずつオープンになる風潮も広まりつつあることから直近の数字になっていると思われます。

理由 ②

1970-1990年代にはさほどの変化が見られない原因は、この時代=昭和の末期には隣組や町内会など、地域で住民同士で助け合い葬儀を執り行う住民サポート組織がまだ残っており、この当時の葬儀場者は今とは異なり、単に葬儀用具を貸し出すだけの、いわば黒子の脇役を担うに過ぎなかったことが挙げられます。

また、「わからない」回答が39.8%(1970以前)→22.6%(2011以降)に半減した理由は、葬儀が町内会や隣組によって執り行われていた頃は遺族が直接、業者に相談する立場になかったことが影響しているようです。その後、葬儀社が葬儀のイニシアティブを取るようになり、この数字に落ち着いたのだと思われます。

上のグラフからも冒頭に述べたことが裏付けられており、予め葬儀の実際を話し合ったり聞いたりすることは多くなく、それでも遺された者は葬儀から始まる故人を弔うプロセスを執り行うことになります。

葬儀と死生観

以上のように、多くの人は突然の葬儀に戸惑いながら、遺族として直面することになるのですが、このような場合、葬儀に対する故人の思いを想像しながら、そして葬儀社の説明にも耳を傾けながらも、主に、遺族が持つ《死生観》に基づいて臨まれるのではないでしょうか。

なかでも大きな設問として「葬儀は誰のために?」があります。次に「(私の最も大切だった)故人に相応しい葬儀は?」と誰でもが、考えるのではないでしょうか。この二つは、故人や遺族を取りまく様ざまな状況や条件にも左右されますが、どちらも、葬儀を執り行う遺族の《死生観》に関わってくるものです。

このテーマに思いを巡り始めると、これまで考えたこともなかった人も、他人に聞いたり、ネットや書籍で調べてみたりすると、自分なりの《死生観》を獲得することもあるでしょう。反対に、それを自分のものとして持つには自信がない場合もあり、それこそ、そのレベルや範囲は人それぞれです。とは言え、この機会にヒトの死と葬儀の関係について、「葬儀は誰のために?」や「故人に相応しい葬儀は?」を考えてみてはいかがでしょう。

参考:

《死生観》を語る場合には、二つの大きく別れる前提があります。

➀

「霊」や「魂」の独立した存在を信じる立場。つまり、心や霊、魂などの精神は、生きることを止めた肉体から離れても在り続けることができ、その多くは、人智を超越した存在としての神や仏を信じる宗教的な信仰に連なっている考え方です。

➁

そうではなく、ヒトは死ぬと肉体も精神も共にお終いになる。なぜなら、私たちの現実世界である宇宙は時空間を占める物理的実在でできており、精神現象(心や意識や記憶や思考や感情)は、物理的な肉体の機能に過ぎないからである。従って、肉体の死滅と同時に精神も無になるのは道理に適っている、とする考え方です。

参考:

上述の二つの相反するような立場も、はっきりとは分類できる訳でもありません。

例えば、日頃は➁の立場を自認する私の場合でも、父母の二人の遺骨を並べて納めた新しい墓石に彫り込んだ銘は

「お父さん、お母さん。今も遥かな旅の途中ですか。」

今もどこかで、私とは別のどこかの宇宙ででも、二人して手を繋いで仲良く居て欲しいと願う気持ちが、どうしても先立ってしまうのです。これは「出来たら、いいな」・「あったら。いいな」の素朴な祈りみたいなものであり、朽ちた肉体から離れても魂は生きていると、心からそう信じているわけではないが、ついついそう想ってしまうのも無理のないことかもしれません。

このように、私のような《死生観》を持つものにとって、父や母を見送る「葬儀」とは一体何だったのだろうか。特に、誰のために父や母の葬儀を執り行なおうとするのか、改めて身近な人を弔う思いを整理してみる事も大事なことだと思った訳です。

親の葬儀は、こうしてあげたい

ここで一番初めに優先されるのは、言うまでもなく親たち本人の意向です。自らの葬儀について、日頃から思っていることを聞いておくことが必須となります。もちろん、その時とその後では心構えや気持ちも違ってくることは当然ですが、それを前提におおよそのイメージや考えを直接捉えておくことも大切だと思われます。

葬儀について話しを始めると《死生観》とう堅苦しい領域までは行かなくても、例えば、

➀ 自分は晩年をどう生きたいのか。人生の最期をどう迎え、どんな死に方をしたいのか。

➁ 特に、仕事や趣味などの関係者や親戚の人々と死ぬまでどういう関係を築き、保ちたいのか。

など、今後の生き方や「終活」のことまで会話の範囲も拡がるのかも知れません。

参考:

最も困難な問いのひとつに「自立できなくなった後や自分のことが自分でできなくなった時、誰かの手を借りなければならない場合はどうするか」があります。半自立の状態だと、自宅にいながら介護者や周りの者がサポートも可能ですが、それもやがて限界となり、最終的には施設に頼るしかなくなるのも仕方のないことです。この終末期について、ここまで話し合い、結論を出すまでいかなくても、お互いに難しい課題として胸の中に収めておくことも大事です。

この人生の終末を自覚し考えることは、最終的には死を迎えるにしても、できれば最後の最後まで周囲には手間暇や迷惑をかけずに最後まで生きていたという意思を持つことにもつながり、視点を変えると、自らの「健康寿命」を意識し改めて、自らの人生を考え直す事にもつながるはずです。

これら広い範囲の会話の締めくくりとして最後に、

➂ では、葬儀はどうしたいのか、お墓はどうするのか?

を尋ねてみることをお勧めします。

一方で、親の意向は意向として受け入れながらも、実際に葬儀を執り行うのは遺された者たちです。特に、最近は平均寿命も高くなるに伴って「死の高齢化」の傾向も高まっています、同じように高齢になった故人の親戚・知人に対し、長距離の移動や時間的な拘束を強いることになる葬儀への案内を躊躇する遺族も増えています。また、遺族に大きな出費を負わせることになる死亡後の葬儀や納骨など一連のプロセスに頭を悩まされる場合も増えているようです。

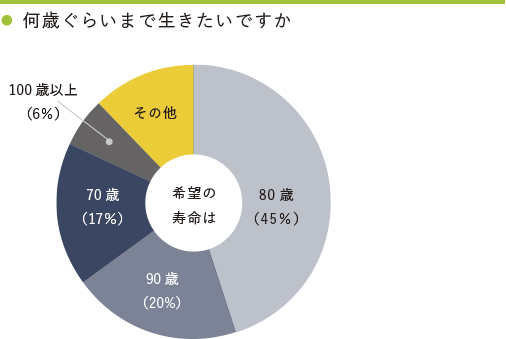

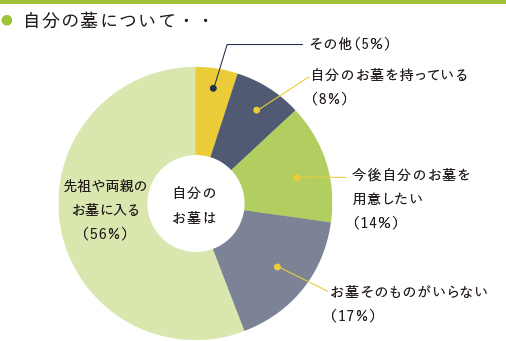

ここで、今から15年前の2010年にメディアが実施した《死生観 朝日新聞世論調査》アンケート結果があります。これを見ると、当時から現在とはさほど変わらない意識傾向を見て取ることができます。昔も今も変わらない人々の死生観を参照ください。

「安らかに、簡素に、逝きたい」

《死生観》をテーマに朝日新聞が、今から15年前の2010年に行った世論調査は、① 全国の有権者から3千人を選び、② 全国の縮図になるように(当時の)339の投票区を選び、各投票区の選挙人名簿から平均9人を選んだ本格的なもの。回答者も成人男女のほぼすべての年代を網羅していると思われ、アンケート回収率は77%という高い水準の調査でした。見出しには、回答者の最大公約数として「安らかに、簡素に、逝きたい」とあり、今も昔もこのあたりは変わらないようです。

過去—現在—未来の時間軸で《死生観》を俯瞰してみようとすると、今と何が同じで、どこが変わりつつあるのか、私たちの今後を考えてみる上でも参考になるデータが並んでいるようです。

2010年当時の平均寿命は男性が 79.64年・女性が86.39年なっていましたが、2023年には男性81.09歳・女性87.14歳で、2010年からわずかに延びています。

次に、65歳の平均余命はどうでしょう。2010年は男+18.86年・女+23.89年でしたが、2024年には男+19.97年、女+24.88年と、高齢期も少し長くなっています。

また、高齢者の大きな関心事である健康寿命はどうでしょう。2022年健康寿命の推計値は、男72.57年・女75.45年。健康寿命は、平均寿命から寝たきりや認知症などで介護や支援が必要な期間を差し引いた期間を指します。ここから健康でない生活を余儀なくされる期間は直近では、男8.52年・女11.69年と推計されています。意識して、健康寿命を伸ばしたいものです。

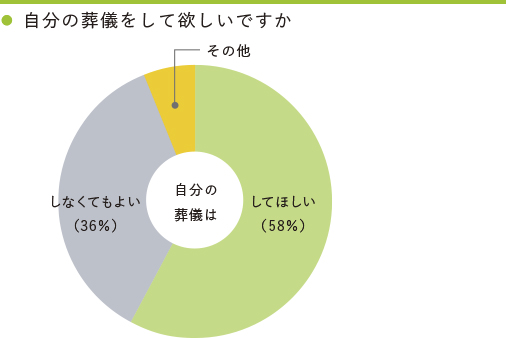

葬儀を行うかどうかは、個人の自由であり、それぞれのメリット・デメリットを考えて、自分にとって最良の選択をすることが大切ですが、葬儀は不要と考える人がが36%という数字には驚きです。遺された者にかけることになる手間や時間、出費などを考えてのことだと思われます。

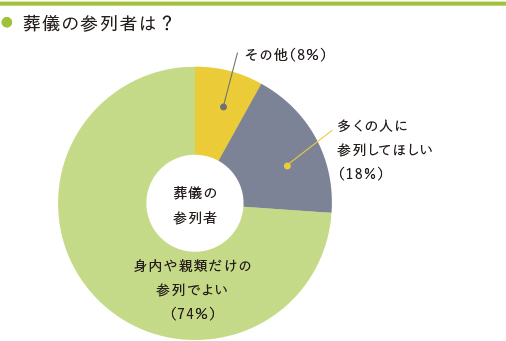

最近は、身内だけの「家族葬」や極端な場合は葬儀を執り行わずに火葬をする「直葬」も一般的に用意されており、選択肢も増えていることを考えると、変化があるのかも知れません。

すでに15年ほど前から、葬儀の個人化・小型化が望まれていたことがわかります。その気持ちが、最近になってようやく一般化されたようです。

特に、家族への気遣いや死の高齢化に伴う親戚や友人への負担に対する配慮や、これまで葬儀の盛大化を進めてきた葬儀業界に対する不信の念があるのかも知れません。

この傾向は今後も続き、葬儀のスタイルもますます多様化していくものと思われます。

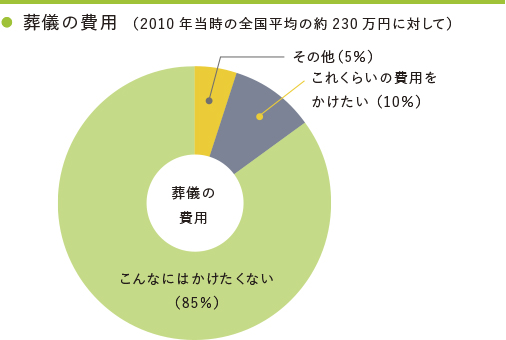

2010年には平均230万円だった葬儀費用ですが、2024年には平均118.5万円(基本料金+飲食費+返礼品を含む。出典:鎌倉書房「お葬式に関する全国調査」より)と半額以下まで下落しています。

この下落の原因は、これまで何度も触れてきた葬儀の個人化・小型化が進み、家族葬が標準になったこと。およびコロナ禍による葬送儀礼全体への影響が挙げられます。

今後も、葬儀スタイルの簡素化や多様化が採用されると思われ、これに伴い更に低価格化も進むものと思われます。

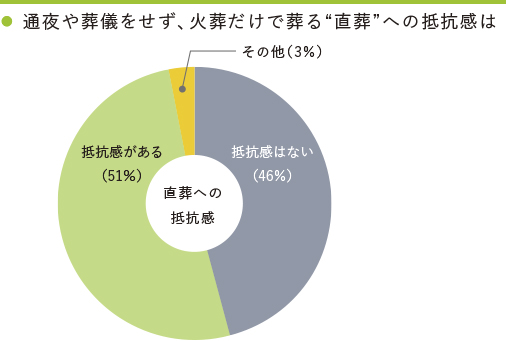

2024年の調査では、葬儀を省略する直葬・火葬式の実施率は全体の9.6%(出典:鎌倉書房「お葬式に関する全国調査」より)。またお通夜と葬儀を一日で執り行う一日葬も10.2%を占めています。

葬儀を執り行う遺族にとって、故人を弔い追悼する一連のプロセスに欠かせないものが葬儀ですが、実際には故人の強い意向や金銭的な制約、など様々な理由から「抵抗感がある」にもかかわらず、直葬を選択する場合もあるのでしょうか。

1985年には永代供養の登場をきっかけに「墓じまい」が始まりました。この背景には、核家族化や個人思考の高まりにより、従来の先祖代々のお墓を継承する意識が薄れたこと、都市への人口集中により地方の「故郷」が喪失されたことなど、複数の要因があると言われています。

2010年当時はまだ「先祖や両親のお墓に入る」が半数以上を占めていましたが、今日では少子化でお墓を維持できない世帯も増加し、「墓じまい」がますます本格化。それと共に伝統的なしきたりや風習、宗派による課題も生じています。

今後は家墓にこだわらず、永代供養墓の選択、そして集合墓、共同墓、夫婦墓等のように、新しい多様な考えのお墓の形が登場する時代になりそうです。

また、墓に関連するものとして「両親や祖父母のお墓を守るのは、子どもの義務だと思いますか」の質問に対しては

・子どもの義務だと思う 75%

・そうは思わない 20%

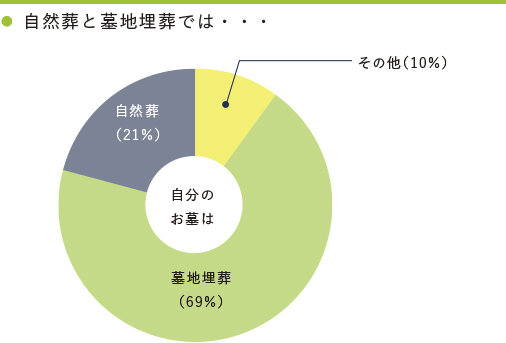

ここで言う「自然葬」とは、従来のお墓に納骨する以外の自然に返す方法で、故人を祀り弔おうとする意味だと思われますが、当時はまだ具体的な選択肢が限られていたのではないでしょうか。

海洋散骨が始まったのが1990年代、日本で初めての樹木葬は1999年頃だと言われています。今日では自然志向の高まりと共に、従来の墓にとらわれない、多様な葬送のカタチが用意され、採用されるようになっています。

この他に興味深いと思われる設問を二つほど。

● あなたは“あの世”があると思いますか?

・あると思う 49%

・ないと思う 43%

・不明 8%

● “死”は?

・怖い 55%

・怖くない 35%

・不明 10%