人生百年時代と葬送の変容

このまま日本の平均寿命が伸び続けると、人々が100歳まで生きるのが当たり前になる「人生百年時代』がもうすぐ到来するかも知れません。

ある海外の研究では、2007年に日本で生まれた子供の半数が107歳より長く生きると推計されており、日本は健康寿命が世界一の長寿社会を迎えています。(厚生労働省「人生100年時代構想会議中間報告」より引用)

この先100歳の寿命を獲得する私たちは、現在のように65〜70歳で定年を迎えてその後、残りの30年以上をどうやって、何を目標に生きていけばいいのか。曲がり角が近いこの社会の仕組みを再構築する必要がありそうですが、実は、故人を弔う葬送儀礼の世界はすでに曲がり角に来ているようです。

遺された者が亡くなった人を弔い偲ぶための、日本の葬送儀礼が近年徐々にだったり、音を立ててだったり、その差は様々ですが、その慣習が大きく変容している現象をよく見聞きします。例えば「墓じまい」、「樹木葬」など埋葬の多様化、そもそもお墓を作らない「海洋散骨」、そして「家族葬」に代表される小さくなり内向きの葬儀など見渡せばキリがありません。

百年の葬送を試みる

このように、葬送のスタイルも時代に即した新しい様々ま様式が生まれ、試みられています。新しいキーワードは「家」や「血縁」から離れた「個々の故人」になるのでしょうか。先祖代々という世界から離れて「個々の故人」を弔い偲ぶという気持ちは、私には充分納得がいくものです。

実際に私の場合も、田舎の墓の前で手を合わせるとき、亡き両親と思い浮かべるのはせいぜい、幼い頃に正月や夏休みになると会ってくれていた祖父母までの面影だとすると、その時、時間を百年ほどの記憶を遡っていることになります。この「百年」という言葉は小説『百年の孤独』のように、なぜか魅力的に響いて来ます。

確かに、ヒトが100歳の寿命を獲得すると、ヒトはその最期に百年の人生を振り返ってみることができますが、今でも私たちは想像力を交えながら祖父母の時代から今まで百年ぐらいであれば、思いを馳せることができるようです。その「百年の葬送」の試みの優れた事例を、ここで紹介させていただきます。

映画「ハイゼ家 百年」

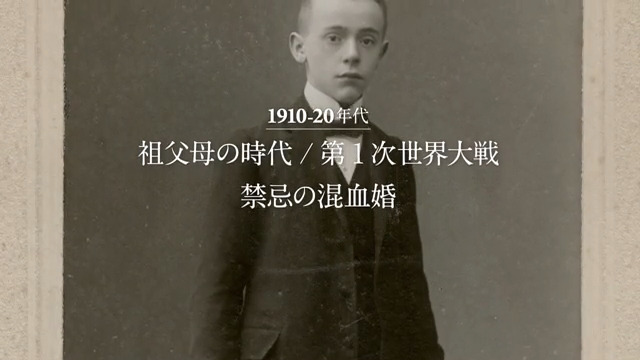

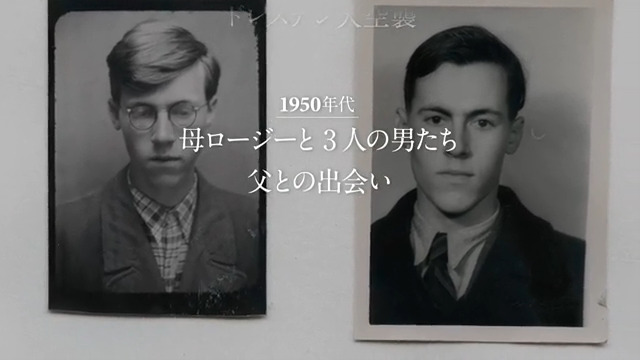

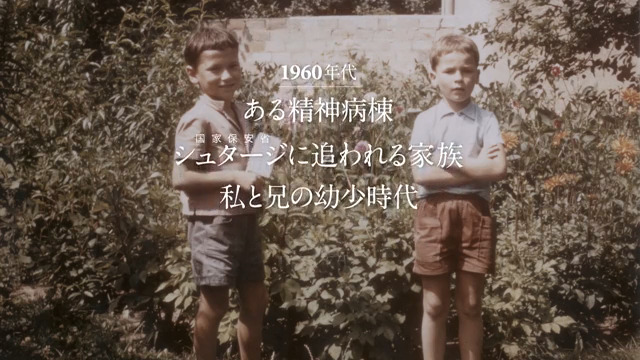

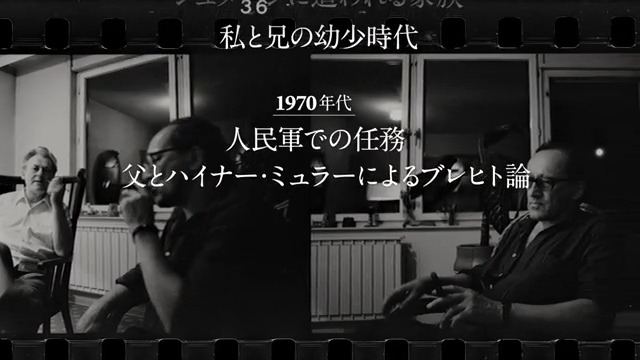

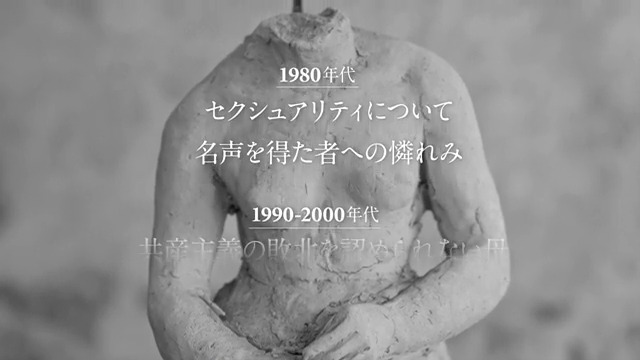

旧東ドイツ出身の映画作家トーマス・ハイゼが、自身の家族を通して激動のドイツ100年史に迫ったドキュメンタリー。

第69回ベルリン国際映画祭でフォーラム部門の最高賞にあたるカリガリ賞を受賞した。

2019年製作/218分/ドイツ・オーストリア合作/原題または英題:Heimat ist ein Raum aus Zeit

2021年のコロナ禍の東京で劇場公開された218分のドキュメンタリー映画。当時、感染の恐怖とこの映画の作品価値を天秤にかけながら鑑賞切符を買って観てしまったことを思い出します。この行為が正義のそれであったことが影響したのでしょうか、パンデミックの罠にかかることなく無事自宅に帰還できたことも付け加えておきたいと思います。

ドイツのハイゼ家の祖父母・両親・叔父そして監督とその兄弟の三世代にわたり19世紀後半から保管してきた彼らの生に関わる日記、手紙、写真、音声記録などの遺品の数々を素材に、3時間38分かけて観客に語りかけてくるのは、彼らの生活に国家とその体制が介入し続ける圧倒的な近現代史です。

「2度の大戦、ナチスの台頭、ホロコーストの記憶、冷戦による東西分断、秘密警察シュタージによる支配、ベルリンの壁崩壊、そして冷戦後も続く国家による暴力に希望を打ち砕かれる人々。激動の時代に翻弄されたハイゼ家の壮絶な歴史を振り返る」(映画パンフレットからの抜粋)。では、私たちの百年はどう語られるのか?少なくとも、この映画の中で問われた課題は今も解決されないままに現代のテーマとしても居座り続けていることがわかります。

以下の7点の画像は映画「ハイゼ家 百年」予告編のキャプチャ画面。1910-2000年代の年代別の連続する困難な歴史が打刻されています。

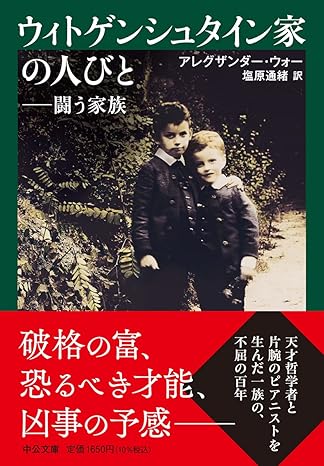

書籍『ウィトゲンシュタイン家の人びと—闘う家族』

映画「ハイゼ家 百年」を振り返ってみる時、まるで兄弟のように必ず思い浮かんでくる本が私にはあります。『ウィトゲンシュタイン家の人びと—闘う家族』(中公文庫版)。ウィトゲンシュタインと聞くと、『論理学哲学論考』という難解そうな著作を世に問うた青年哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインが頭に浮かびますが、その哲学者になる彼を末っ子に8人もの子供を持つオーストリアはウィーンの実業家で大富豪のカール・ウィトゲンシュタインを家長とする一家の苦難に満ちた彼らそれぞれの生涯を追いかけたドキュメンタリー構成になっています。市井の人だったハイゼ家とは対象的に生活環境は格別だったウィトゲンシュタイン家ですが、彼らの優雅な生活や人生も介入する国家から逃れられないのは、皆一緒でした。

この本の裏表紙には次の、魅力的な紹介文が掲載されています。

ブラームスやクリムトが出入りする19世紀末ウィーンの大邸宅で、強権的な父親のもとで育った8人きょうだいは、みな人づきあいが不得手で音楽と自殺願望に取り憑かれていた。各々が長じて発揮する変人ぶりと才能の煌めき、相互の確執、ナチスとの攻防までを、四男の「片腕のピアニスト」と五男の天才哲学者を中心に描いた傑作評伝。

この本のなかで、とりわけ目を引くのは、トルストイ式のキリスト教を心酔する五男のルートヴィヒです。

トルストイが信仰したキリスト教は「物質よりも精神に重きを置く。その原則は非暴力であり、赦し、普遍的な愛」(出典: ウィキペディア)などを基本としているとされています。このトルストイ信奉者ルートヴィヒは一方ではその非暴力を彼の核心に受け入れながら、第一次大戦では愛国心の塊で武装し、敵=ロシア帝国打倒のために、常に危険な最前線の最も危険な兵役に身を賭けて奮闘。あろうことか思うように敵を殲滅できない悔しさから、有り余る私財を供出して「大量殺戮兵器」の開発を申し出たり、捕虜に囚われてからも疫病が蔓延する収容所内で自命を顧みることなく傷ついた軍友への献身的な看病に駆け回るなど、その孤独と自殺願望が支配する生き様は、「天才」哲学者に由来するとはいえ、理解し難い彼の内実を私たちに見せてくれます。

結局、ルートヴィヒの実際とトルストイ信奉者としての精神はどこで交わっているのか?分裂したままで理解できずに読み終えたしまい、ノドにトゲが刺さったままの状態です。

付記:トルストイの手紙(加古隆「パリは燃えているか」nhkスペシャル映像の世紀サウンドトラックより) 今もnhkシリーズ「映像の世紀 バタフライエフェクト」として続編が作られている1995年制作のシリーズ作品「映像の世紀」全編を通底するテーマ音楽「パリは燃えているか」はあまりにも有名で、作曲者=加古隆の代表曲になっています。この一大叙事曲には様々な獨立したパートがあり、その一つにルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの精神の拠り所でもあった「トルストイの手紙」というタイトルが付いた曲があります。

今もnhkシリーズ「映像の世紀 バタフライエフェクト」として続編が作られている1995年制作のシリーズ作品「映像の世紀」全編を通底するテーマ音楽「パリは燃えているか」はあまりにも有名で、作曲者=加古隆の代表曲になっています。この一大叙事曲には様々な獨立したパートがあり、その一つにルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの精神の拠り所でもあった「トルストイの手紙」というタイトルが付いた曲があります。

是非とも、この「トルストイの手紙」を実際に聴いていただきたいのですが、美的で繊細なメロディーの上にトルストイがインド独立の父と言われるガンディーに送ったとされる手紙を、これ以上は望めないような重厚な声質で朗読するナレーションが重なる構成になっており、ここでもトルストイは非暴力という基本的な価値を、当時、この世の果てと言われる南アフリカのヨハネスブルクで社会運動を試みるガンディーと二人で共有できる喜びを謳っています。

・楽曲「トルストイの手紙」をオンラインで購入の場合→例えばコチラ(Music Storeのwebサイトに遷移します)

◉追記:ウィトゲンシュタイン晩年の断片集が『色彩について』のタイトルでちくま文芸文庫から刊行です。「ゲーテの『色彩論』に触発され」と紹介されており、ゲーテが遺した科学緒論のなかでも、動物学・植物学・地質学・気候学などと少し違って、もっとも芸術やヒトの感覚に関する分野のようなので、これまでの彼の作品同様やっぱり難解なのでしょうか。

そして、これに半ば強引に結びつけると、ゲーテについては2025年上期の芥川賞を受賞した『ゲーテはすべてを言った』があり、本の表紙にはウィトゲンシュタインが触発されたというゲーテ『色彩論』に載っている図柄がしっかり使われています。

nhk ETV特集「ソフィヤ 百年の記憶」

この百年はnhkの作品「ソフィア 百年の記憶」。ロシアの侵略(軍事侵攻)をきっかけに大阪在住のウクライナ人のソフィアが、時を遡って彼女の家族とウクライナの歴史を重ねながら調べようろするプロセスをカメラが追った一年の記録です。

nhk ETV特集「ソフィア 百年の記憶」webサイトからのキャプチャ画面

上の画面は、これまでソフィアが詳しく知ることがなかった彼女に連なる家族・親族の家系図を作ることから始め、そこから彼らのそれぞれの人生を改めて辿ろうとするシーンを収めたもの。祖国の歴史を調べ直し、生存者にも聞いたりして獲得することができた百年の記憶は、想像以上に壮絶なものであり、過去の悲惨と残虐がこれまで家族から奪ったものやカタチを変えて今も続いていることをソフィアは知ることになります。

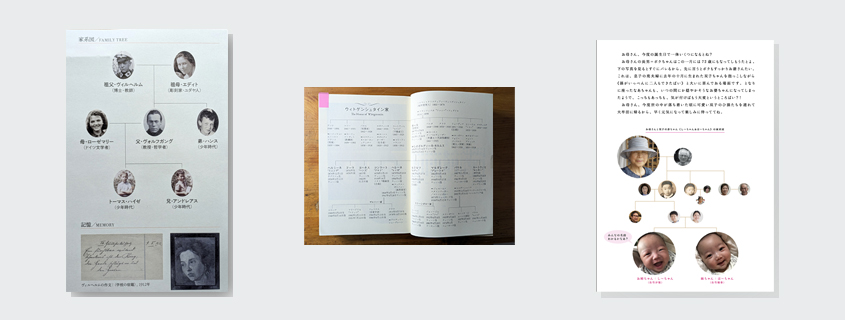

family tree(家系図)

左:映画「ハイゼ家 百年」のパンフレット掲載のハイゼ家の家系図

中:『ウィトゲンシュタイン家の人びと—闘う家族』冒頭ページ掲載の家系図

右:コロナ禍に入院し面会もできなかった私の母に双子のひ孫の誕生を伝えるため、手紙に付けた母から始まる家系図

世代が何代にもわたる物語を構成したり、私のように少し複雑になった家系をわかりやすくする図解のために作る家系図は、文章で伝えようとするよりも、より伝達力がありそうです。特にウィトゲンシュタイン家の8人の子供達が並んだりする横に広がる場合は、読者には大変便利です。機会があると試してみる価値がありそうです。