メディアの注目記事から:

TBS NEWS DIG(8/11):【墓じまいのトラブル】離壇料だけで300万円!?”永代じゃない” 永代供養!?お墓はつくるよりしまう方が大変…知っておきたい手順・費用など徹底解説

FNN プライムオンライン(8/11):【2025年最新調査】墓じまいを考える理由1位は「跡継ぎがいない」 |終活ガイド資格者390人に聞いた意識調査

毎年お盆の時期になると、帰省やお墓まいりのことが話題になりますが、近年は特に「墓じまい」が主なテーマの一つとして取り上げられているようです。ここに紹介する記事2本はどちらも、お盆真っ盛りの8/11付けのもの。

一つ目は「墓じまいのトラブル」として様々な事例を紹介しながら、墓じまいにかかる費用、コストがかからない方法、起こり得るトラブルの対処法などを解説してくれています。

二つ目は、一般社団法人終活協議会が実施した「墓じまい」に関する意識調査を結果をまとめたもの。終活ガイド資格2級・3級を取得している専門家390名を対象にしたアンケート調査のため、終活現場の臨場感が伝わってきます。

TBS NEWS DIG(8/11)→Webサイトはコチラ

FNNプライムオンライン(8/11)→Webサイトはコチラ

*青字部分をクリックすると別タブで配信ページが開きます。

追伸:「墓じまい」に関連して、8/14の朝日新聞朝刊には、増え続ける無縁墓をテーマに「お墓 縁故者とつながれず」と主に公営墓地での現状を1ー2面を通して大きく掲載。代々の墓が後継者の不在や連絡の不通により荒廃が進む一方で、その整理にも大きな負担感があるため、問題が山積みになっている状況を明るみにしています。

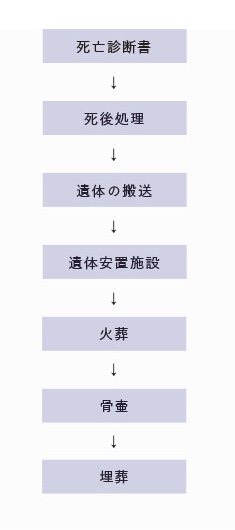

死亡後は葬儀だけではない、最小7プロセスを経て埋葬されることに。

人は、生まれる時と死ぬ時には必ず人の世話になる宿命を背負っています。特に、自らが年老いて死に向かう時期が近づくと、その後のいろんなこと(自分でもできること、他の人にお願いしたいこと)を真剣に考え始めるものです。

特に、身寄りない一人暮らしの高齢者にとって、自らの最晩期の対応は深刻な問題です。たとえ本人に家族や世話人がいる場合でも、高齢者施設・葬儀・お墓などなど思いつくだけでも複雑に関連する幾つかの課題を自ら考え、方向性だけでも決めておく、そして家族に伝えておく必要がありそうです。

← 左の一覧は、人が死んでお墓に納骨されるまでの費用が必要となる主なプロセスを時系列で示したものです。これらの一つひとつに必要となる費用には大きな幅があるため、明確に提示することは困難*ですが、ここでは最低限の費用を参考値として算出してみることにします。

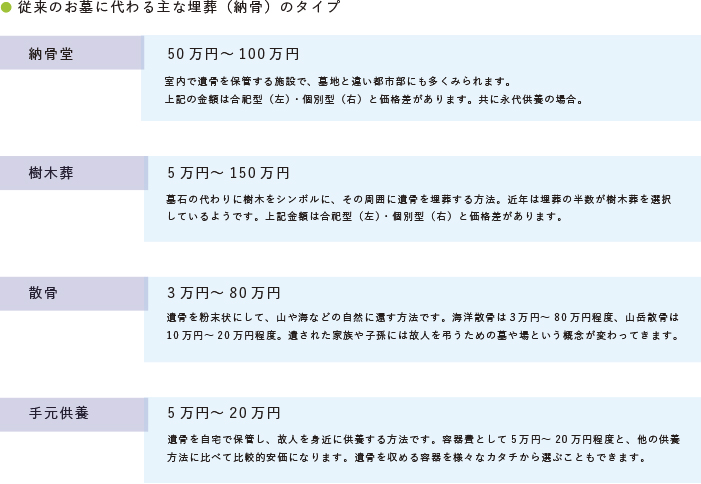

*例えば、葬儀・火葬後の納骨やお墓にかかる費用をできるだけ抑えるには、納骨堂、樹木葬、海洋散骨、手元供養など様々なものがあり、更にそれぞれにはランクの違いがあり、これに地方による違いが加わってくる等、複雑な価格表になります。

ここでは、通夜や葬儀を行わず火葬だけを行う直葬(火葬式)についての費用負担を、現時点での最低限の参考値として列記してみます。

死亡診断書から埋葬までの総費用は、最低でも115,000円〜300,000円が必要か。

次に、具体的に人が亡くなってから火葬をして埋葬するまでの費用の最低価格帯を項目ごとに表記してみます。実際には上下することも考えられるため、あくまでも参考値として捉えてください。

1)死亡診断書:5,000円~10,000円

人の死亡には必ず医師の死亡確認と死亡診断書が必要になります。

*役所での死亡届の提出と火葬許可証の交付には費用不要です。

2)死後処置:5,000円~10,000円

自宅で亡くなった場合、死後処置は葬儀業者が行い、エンゼルケアとも言われています。病院での死亡時は看護師が死後処置を担っており、無料〜10,000円のようです。有料の場合は、退院時の請求一覧に含まれることになります。なお、病院での死後処置後は葬儀場(火葬場)搬送までの間、病院内の霊安室に仮安置されます。

3)遺体の搬送:40,000円~60,000円*

遺体を病院や自宅から葬儀場などに搬送する場合、葬儀業者が行い、その費用は専用のミニバン車両・棺・防水シート・ドライアイス・サポートスタッフ(人件費)などで構成されます。なお、人の死亡には必ず医師の死亡確認と死亡診断書が必要になります。

*搬送距離が遠方であったり、棺のグレードが様ざまのため、遺体の搬送にかかわる最低平均値とは異なります。

4)遺体安置施設:30,000円~50,000円

遺体を火葬までドライアイス保管し、安置所利用する場合の費用。火葬まで最低24時間、都市部では数日の待機を要する場合もあります。葬儀業者によっては安置所の枕元に簡単な祭壇の設置を提案することもあります。

5)直葬(火葬式):0円~60,000円

通夜と葬儀を行わず火葬のみで亡くなった人を見送る直葬(火葬式)は祭壇も読経も精進落としも省略して故人を見送る様式ですが、大幅に費用を抑えることができます。故人の遺志が「葬儀不要」だったり経済的事情などの理由で利用されており、少し古いデータですが、NHKが2013年に行った調査によると関東では、この時点ですでに5件に1件が直葬であったと報道があります。

火葬=0円は、住民であれば公営火葬場での火葬料を無料にできる自治体もあります。最寄りの役所の窓口に確認してください。

上記金額に加えて、枕飾り(10,000円〜30,000円)・遺影(5,000円〜10,000円)・死装束(10,000円)・別れ花(30,000円)を加えることもできます。また火葬場や葬儀業者によっては休憩室(10,000円〜30,000円)・諸手続き代行人件費(30,000円〜60,000円)を加算されることもあります。

6)骨壷(収骨容器):5,000円~10,000円

骨壷の素材やサイズにより費用は上下しますが、葬儀業者に任せるのではなく自らネット上で購入するなどの場合は、1,000円台から可能のようです。また、公営火葬場の場合は、火葬費用に骨壷・桐箱・覆い・風呂敷・骨壷への名入れが含まれることが一般です*。

*予めお住いの公営火葬場にご確認ください。

7)埋葬:30,000円~100,000円

最後の埋葬(納骨)には従来のお墓だけではなく、下記のように納骨堂・樹木葬・散骨・手元供養など、多様なカタチの施設・場所が生まれ、多くの人に受け入れられるようになっています。なかでも(海洋)散骨や手元供養が安価な埋葬のタイプのようです。

いずれも費用を抑えるためには《合祀型》を選ぶこと。そして寺院や霊園が管理・供養してくれるために自身で管理する必要がない《永代供養》を利用することをお勧めします。

また、上記の4つのタイプに加え、故人やその家族が信仰する宗派を持つ場合は、宗派の本山に遺骨を納める「本山納骨」を選ぶこともできます。納骨時にお布施として3万円~10万円程度が必要となる場合がありますが、納骨が宗派の本山であるため、長期間の管理や運営を期待でき、大きな信頼感、安心感を持つこともできます。今の内から家の宗派について確認してみてはいかがでしょう。

自治体や国、健康保険組合による葬儀費用補助制度への申請も忘れずに。

1)市民葬*

《市民葬》は、自治体と葬儀社が提携して行う低価格の葬儀制度です。故人や家族の経済的負担を軽くしつつ、必要最低限の葬儀を執り行いたい、とお考えの下記のような故人や喪主人向けに設けられています。

● 葬儀費用をできるだけ抑えたい

● 家族や参列者が少ない

● 自治体の指定葬儀社での葬儀に抵抗がない

● 故人が生前に自治体制度を利用する意思を固めていた

*東京23区の場合は「区民葬」と呼ばれています。

お住いの市町村に住民登録がある故人(またはその家族)が対象となり、葬儀の様式は家族葬・直葬(火葬式)など、自治体が指定する地元の葬儀社が執り行う小規模葬儀となりますが、通常よりも割安で自治体によっては半額の負担で済むようです。役所の窓口で「市民葬利用」の申請してください。

2)葬祭費給付金支給制度

《葬祭費給付金支給制度》は国民健康保険(後期高齢者医療制度)の保険加入者が亡くなり葬儀を行ったとき、葬儀を行った人(喪主)が申請することにより、葬儀費を補助するために葬祭費が支給される制度です。

国民健康保険や社会保険は、保険に加入している人が亡くなってから14日以内に保険の脱退手続きをする必要があります。葬儀を行った人(喪主)は脱退手続きと同時に給付金の申請を行うことができますので、忘れないようにしましょう。

3)埋葬費給付金制度

上記の《葬祭費給付金支給制度》は国民健康保険(後期高齢者医療制度)の保険加入者が適用条件になりますが、《埋葬費給付金制度》は亡くなった人が社会保険や共済組合に加入している場合、加入する保険組合から葬儀を行った人(喪主)に対して埋葬料を補助する制度です。国民健康保険に加え社会保険等に加入の場合は、2)および3)の両方が支給対象になります。詳細は脱退手続き時にご確認ください。

なお、2)および3)ともに、一旦葬儀費用等を支払った後に申請をし、支給されることになります。

4)葬祭扶助

《葬祭扶助》とは、生活に困窮し葬儀費用が払えない人のために、国が必要最低限の葬儀を執り行ってくれるという制度で、生活保護受給者*が対象です。葬儀様式は通夜・葬儀がなく火葬のみを行う直葬(火葬式)になります。

*葬儀費用を負担できない経済困窮者も含まれるため、詳細は最寄りの福祉事務所等でご確認をお願いします。

生活保護受給者が亡くなった場合か、生活保護受給者が喪主になる場合に受けられるもので、法律で定められた制度です。特に注意する点は、総裁扶助の申請は必ず葬儀前に行うことが条件。また、葬儀にかかる費用は国(福祉事務所)から葬儀社に直接支払われることになります。

生活保護受給者の人が亡くなった場合や喪主が生活保護受給者の場合は、死亡診断書など死亡が確認できる書類を用意して、葬儀の前に、まずは民生委員やケースワーカー、福祉事務所等に連絡し、詳細をお尋ねください。窓口で《葬祭扶助》の資格や条件、適用時のプロセスなど具体的に確認することができます。

剥脱される葬送の社会的な側面

今回は「人が死ぬときには最低限いくら必要になるのか」を算出し、その内容を概観してみました。この意味は、葬送儀礼が近年になるにつれ、親族間の義理や見栄、世間体よりも自らの価値観を優先することで、その社会的な飾りが次第に剥がれ落ち、その変容が顕著になっていることと関連しています。

死亡年齢の高齢化で参列者が少なくなり、核家族化や冠婚葬祭を支えてきた地域共同体の崩壊などで、もはや立派な葬儀は必要なくなったとも言えます。

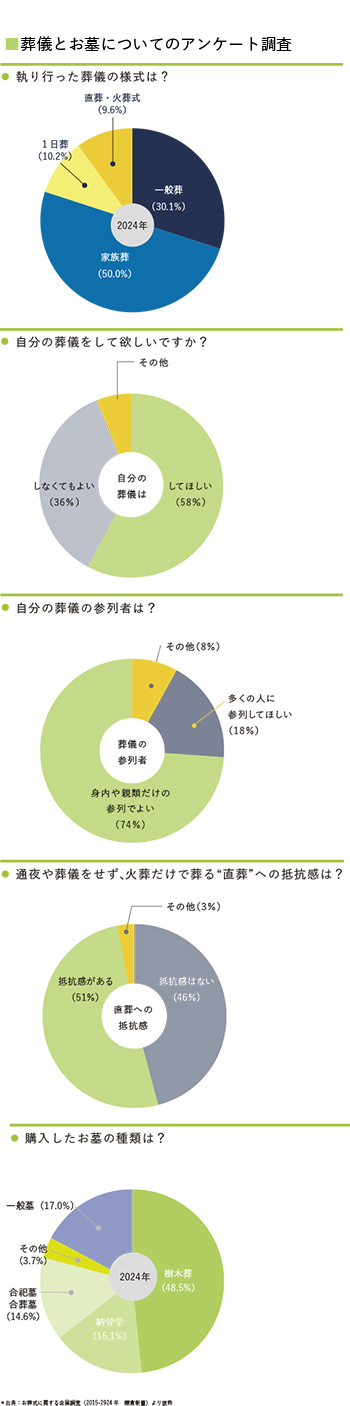

左の5つのグラフは、このブログでも何度か取り上げた「葬儀とお墓に関する」アンケートの写しになります。

●(遺族として)執り行った葬儀の様式は?

● 自分の葬儀をして欲しいですか?

● 自分の葬儀の参列者は?

● 通夜や葬儀をせず、火葬だけで葬る直葬への抵抗感は?

● (遺族として)購入したお墓の種類は?

一番目の葬儀の様式について。内輪だけで執り行う「家族葬」の割合が2024年頃には、いくつかの調査で初めて半数に達しました。特にコロナ禍を経て、通夜と葬儀をまとめて行う「一日葬」や葬儀をせずに火葬だけで納骨する「直葬」を含めて、葬儀は簡素化の一途を進み費用も縮小する傾向にあります。

その結果、従来は葬儀の標準とされていた、親戚や知人はもちろん仕事先の多くの関係者までが参列する「一般葬」はわずか3割にまで激減してしまい、大きく豪華な装飾を施した葬儀で故人を弔うことが最善の儀礼様式だとされた、かつての社会の風潮ももはや一部を除いて通用しなくなった感があります。

そして、実際に葬儀を執り行った遺族に「自分の葬儀をして欲しいですか?」の問いに対して、その1/3が「しなくてもよい」と回答していることには、少し驚いてしまいます。

次の「自分の葬儀の参列者は?」には、3/4が「身内や親類だけの参列でよい」つまり「家族葬」を望んでいますが、このことからも、今後ますます内輪だけの簡素化された葬儀に時代は進んでいきそうです。

四番目の「葬儀を省略した火葬だけの抵抗感」について、実際に故人を弔った1/2近くの遺族の方が自分の場合、火葬だけでも「抵抗感はない」と答えています。これも以前はなかったこと。

おそらく遺された者に負担をかけたくないとする心情や、低価格をPRするインターネット葬儀社の、ともすれば葬儀としての内実を伴わないビジネス優先の葬儀プロセスへの不満、死の高齢化など、理由は様々だと思われますが、注目すべき傾向です。

最後に、故人を弔った遺族で新しくお墓を購入した方に、その種類を尋ねてみると、樹木葬(48.5%)・納骨堂(16.1%)・合祀墓または合葬墓(14.6%)と続き、従来の墓石様式の一般墓(17%)は2割弱までになっています。お墓の場合も、これまでの常識や慣習がもはや桎梏となり、それに代わる新しいお墓の様式が模索されていることが見て取れます。

冒頭の、多くのメディアで報じられるようになった「墓じまい」の傾向も、変わり行く葬送の一つの表れでしかないようです。

広告:

家族葬など内輪だけの葬儀の後で、

関係者には《Web告別記|記憶葬》でご案内

《Web告別記|記憶葬》は、予め用意されたシンプルで上品なデザイン・テンプレート(ひな型)を利用して、

故人の生きてきた足跡を、最大11ページで構成するウェブ公開用告別記です。

故人の写真や文章をウェブ上に載せるだけで、世界に一つだけの故人を心から弔い・追悼することができ、

関係者は、何処からでも、何時でも、心ゆくまで故人と向き合えます。

また、従来の葬儀には不可欠だった香典もオンライン決済機能を提供。関係者からの追悼のメッセージも

ウェサイト上からそのままお送りできるなど、より簡便で安心できるサービスを提供しています。

◉《Web告別記|記憶葬》の作成サンプルはコチラ