西行の最も知られた歌のひとつですが、この歌を初めて目にした時は「そして叶うことであれば、その頃になるとみんなで私(西行)を思い出しながら、満開の桜の花の下で宴会でも開いてくれるなら、こんなに幸せなことはない。」と思ったのかも知れない。それは今も昔も変わることのないヒトとしての生の最後を締めくくる時の感傷の吐露ではないか、と素人の私はそう思ったものですが。

この、あまりに有名な西行の楽天的ともとれそうな歌を、私は上のように牧歌的に読み取ったつもりでしたが、実際はそうではなく「叶うことであれば、釈迦の入滅の日に、同じように桜の下で死にたいものだ」という仏者ならではではあるが、もっぱら個人的な願望を詠んだものらしいのです。

西行の死生観についての書は多くありますが、ここではその一つ、植村雅史さんによる新しい論考をご紹介します。

駿河大学論叢第49号:

中古末法期から紐解く現代社会の死生観序説(下)―隠遁者西行,その生涯からみる死生観―

*クリックするとpdfファイルが表示されます。

また、上記に関連して植村雅史さんは《「道念を貫いた仏者」「漂泊の歌僧」などの文学史的イメージともいえる「虚像の西行」を明確にし、西行の実像に迫る》試みとして大変興味深い論考も発表されています。

駿河大学論叢第53号:西行の虚像性(上)

この、西行が活躍した今から800年前の平安末期から鎌倉初期にかけてのほぼ同時代人として名が挙がるのが、歌人・随筆家の鴨長明。

彼が遺した中世文学の代表の一つとされる随筆集『方丈記』を開くと、そこには都の大火災や飢饉さらには大地震・竜巻などの天変地異を被った人々の様子を綴ったレポートが続き、実際に京の都に拡がる死屍累々の場面も書かれてもいます。そこにあるのはこの世の無情であり、これも西行の冒頭歌と同様に有名な『方丈記』の書き出しが、この文面であるべき必然も、十分頷けるものです。

この、西行が活躍した今から800年前の平安末期から鎌倉初期にかけてのほぼ同時代人として名が挙がるのが、歌人・随筆家の鴨長明。

彼が遺した中世文学の代表の一つとされる随筆集『方丈記』を開くと、そこには都の大火災や飢饉さらには大地震・竜巻などの天変地異を被った人々の様子を綴ったレポートが続き、実際に京の都に拡がる死屍累々の場面も書かれてもいます。そこにあるのはこの世の無情であり、これも西行の冒頭歌と同様に有名な『方丈記』の書き出しが、この文面であるべき必然も、十分頷けるものです。

行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとゞまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如し。

このようにほぼ同時代に生きながら、自らの死を美しく締めくくりたいものだと芸術至上主義的「美しい人生」を貫こうとした西行と、わずか3㎡の方丈を持つような草庵の生活に愛着を抱くことさえもへ悟りの妨げとして自らを恥じた長明の、上に挙げた「行く川のながれ」の普遍性。この二人の違いはどこから来たのでしょうか。

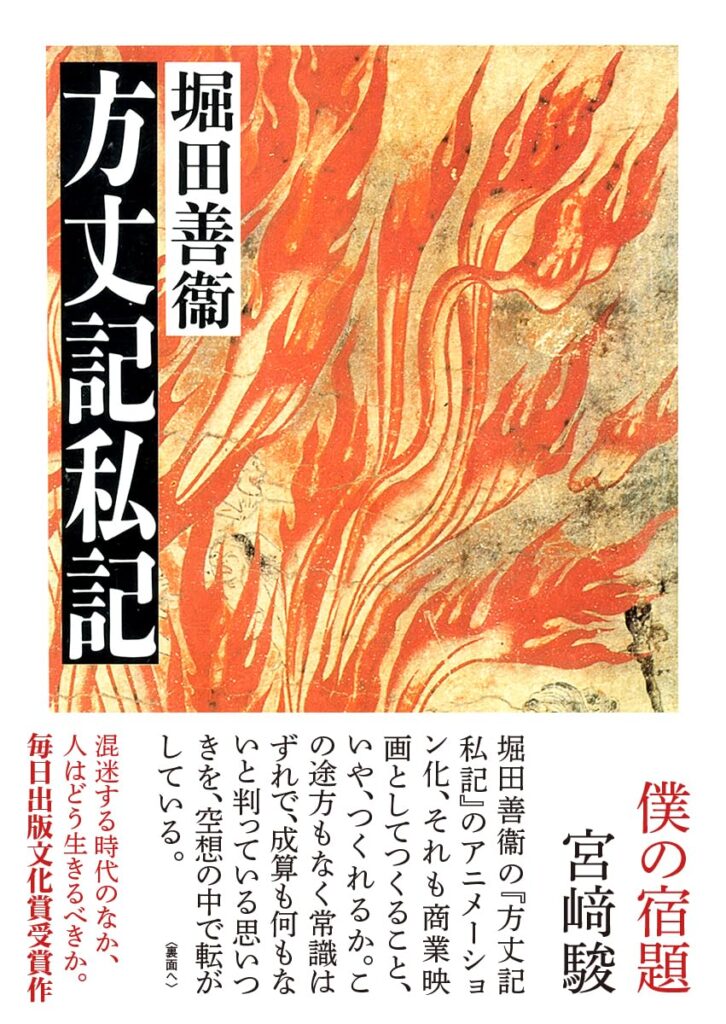

例えば、戦後文学者の一人堀田善衛の『方丈記私記』には《鴨長明は、珍しく生涯に二つの世界を知っていた人であった。貴族と乞食である。》とあり、西行が貴族社会の周辺を離れることなく歩いて終わったことを考えると、ひょっとしてこの辺りが分岐点になったのかも知れません。

なお、堀田善衛はこの本の中で《・・・・(西行は)しかし、如何なる意味においても、現実は芸術に反映することがなかった。長明のように生者の眼によって現実が直視されることがなかった。何故か?現実を拒否し、伝統を憧憬することのみが芸術だったからである。》というあまりにもカッコ良すぎる一文を残しています。

西行が今生きていると、これにどう応えるのでしょうか。