《美しいweb告別記|記憶葬》は、遺された者がかけがえのない故人をWeb上で心から弔い、故人の関係者に偲んでいただくための、故人その人のためだけに特別に編まれた世界に一つだけの告別記です。

《Web告別記|記憶葬》と死生観のこと

このWebツール《美しいweb告別記|記憶葬》を利用して故人を弔うコンテンツを作成する時、ユーザーはこれまでの人生の中で培われた自身の死生観とともに、故人を弔うことになるのかも知れません。また、葬送しようとする故人と、自身の死生観と重ねてしまうことも自然の成り行きです。

今日、近代合理主義がすでに浸透して久しい日本では、以前に比べ死生観の変容には著しいものがあると言われます。

物質である肉体が死によってその機能を停止すると、ヒトの精神(霊魂)はどうなるのか?今では次の二つの考えに大別されているようです。

① 肉体の死と共に、その機能の一つだった魂も消滅する。

② ヒトは死後も、精神は魂または霊となって存在し続ける。

後者はヒトの歴史の上でも、古くからあった伝統的な、その多くは信仰心に基づく宗教的な死生観だと言えます。

その具体的なイメージは宗教観により異なりますが、多くは次のようなものに集約されます。

- 遥か山の向こうや海の向こうの冥界で永遠に暮らしている

- 近くで浮遊して遺族を見守り、時間の経過と共に祖霊神となり、個性を失い先祖の世界に逝ってしまう

- 天国か地獄のどちらかの世界に逝く

他にも「霊魂は近くの森の一番高い木に留まって、やがて生まれてくる胎児を見つけては、妊婦のお腹の胎児の中に入り、現世に戻ってくる」という言い伝えも日本各地には残っており、その形態も千差万別のようです。

そして大事なことは、たとえ日頃は自然科学的な観点から「➀ 肉体の死と共に、その機能の一つだった魂も消滅する」死生観を持っている場合でも、亡くなった身近な人を弔い偲ぶ時には、故人の霊・魂は今もどこかにいて欲しい、そして遺された者を見守っていて欲しいと願うこともあるのではないでしょうか。それは、多くの宗教が死後も霊魂は存在するという説く立場と重なる一瞬でもあります。

私の場合も、普段は死後も霊魂は存在するなどとは考えたこともないはずなのに、肉親が亡くなった後は墓の前で「今頃も宇宙のどこかで、少しずつ私たちから離れて行きながら、遙かな旅を二人で楽しんでいる途中」かも知れないと想うことがよくあります。それも、魂とか霊というカタチもよく分からないものとしてではなく、二人が手をとりあって宙を飛んで行くような具体的な映像まで頭に浮かんできます。

自分の死後を見つめる小説家の醒めた眼と死生観

以上、自分ではないが、身近な他者の死後についてのイメージを語ってみました。それでは自分が死んでしまった後は、どう受け止めるといいのでしょうか。自らの霊魂はどうなるか?有るのか無いのか?有るとしたらどんな形なのか?一度考え始めると、その想像力は尽きないものがあります。

それと共に、気になって来るものが、自分の最期の状況についてです。一体、どんな死に方をするのがせめてもの慰めにや幸せになるのでしょうか。ここに、自らの死に際について興味深い想像を記述した小説家がいます。戦後作家の一人だった大岡昇平(1909- 1988)です。

大岡はかつて日本が侵した太平洋戦争の敗戦間近な1944年の比島戦線に34歳の老兵として徴兵されます。すでに当時からスタンダール専門家として、西洋の近代合理主義を理解していた彼は、護衛する戦艦も乏しい兵員・物資を載せた船団に中にいて、いよいよ日本を離れようとする最後の寄港地=門司港で輸送船が束の間の停泊中、海面から少し姿を表した岩場に波が打ち寄せる情景を眺めながら、次のように吐露します。

《私は死んだ私の体は分解して、こんな水になってしまうであろうと思った。その時このいつまでも生きていたいらしい意識は無になっているであろうが、水はいつまでも宇宙に生き続け、この波のように動いているであろうと思った。

この考えに私が慰められたのは、私の体から残ったものがまだ動き得るということであった。》

『大岡昇平集 2 再会 p402-403 』より(岩波書店)

大日本帝国陸軍の二等兵大岡が彼の死を、陸上でなく海の上で予想したのは、その当時制空権も制海権も失っていた日本の海上輸送船は米軍の格好の餌食となって次々と撃沈されており、大岡の場合もおそらく比島にたどり着く前に船上でやられてしまいそうだと半ば諦めていたからだと思われます。上述のように、彼はすでにスタンダール研究家として西洋の近代合理主義を机上では経験済みの人間だった訳で、海のなかに投げ出され溺れ死んでしまった自分の肉体が化学式 H₂O やCaで表される水素と酸素、カルシウムなどの化合物に分解され、それらの分子はずっとこの世に残り漂ってくれるはずだと自らを慰めていたとしても、決して不思議ではありません。

そして、ここには死後の霊魂が意識に上ることは全くなく、その関心は彼の想像力の範囲外となります。

同様に自らの死とは、肉体という物質が分解され、やがて自然に還る一連のプロセスの一つの始まりでもあるように理解したかも知れない俳優・文筆家・テレビキャスター・議員という多面的な経歴を持つ中村敦夫(1940年〜)は『私の死亡記事』(文芸春秋社)で自らの死を報じる記事を、次のように書いています。

《・・・ヒマラヤ山麓にて、坐禅の最中、老衰のため死亡。・・全世界の通信社に送られた遺言状には、「心ある人は、一本のブナの苗木を山に植えるべし」とあった。氏は、2004年に政界を引退、仏門に入った。しかし、特定の宗派には属さず、また坐禅以外の一切の仏教的儀式を拒否した。気の向くままに、世界各地を放浪し、辻説法によって自然環境保護や、質実剛健なライフスタイルの重要性を唱え続けた。

家族は、「身近にいた時も不思議な人物で、今では実在したのかどうかも定かではない」と感想を述べている。》

『私の、死亡記事 文芸春秋編』p202-204より(文春文庫)

最後の家族の言葉は、「天涯孤独な紋次郎が何故無宿渡世の世界に入ったかは、定かでない」からの引用を、家族に強いているのでしょうか。

それはともかく、ここから先は私の個人的な想像になりますが、ヒマラヤで客死した彼の遺体は、現地の葬送儀礼に従って、風葬あるいは土葬に附され、遺体の側にはブナの苗木が一本手向けられます。そうして初めて上述のように、肉体という物質が分解され、やがて自然に還る一連のプロセスと同時に、ブナの苗木も彼が遺してくれた養分を吸収して成長するという、生死が相互に依存しながら進展する世界が生まれるはずです。

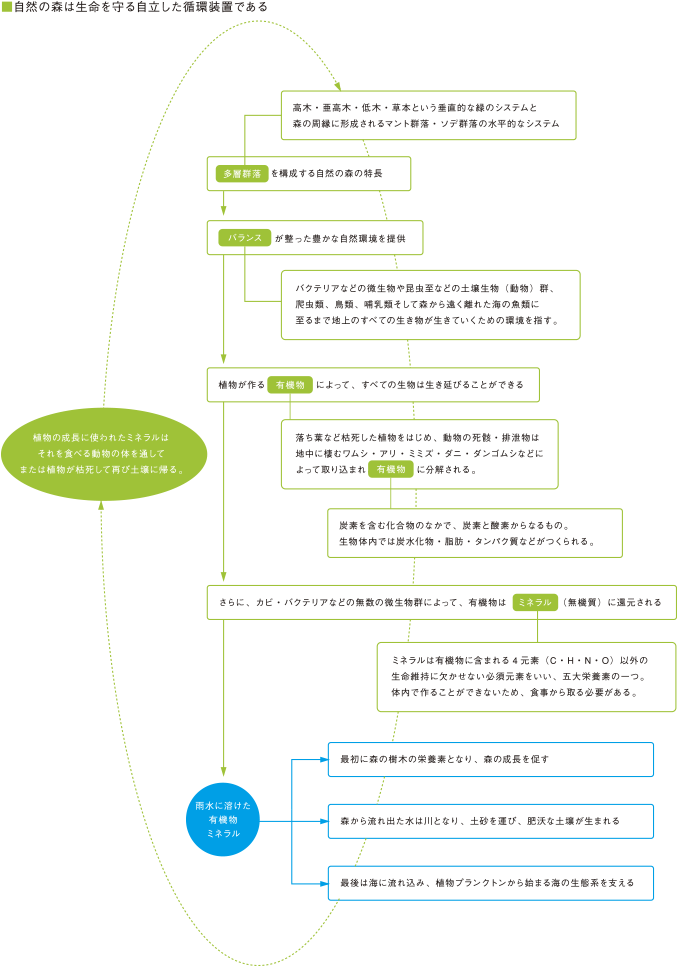

繰り返えされる動植物の生死によって循環する、私たちの世界

少し複雑なチャートですが、ヒトの肉体の死を含む物質の循環=地球規模の生態系の全体像を表したものです。肉体を含む動植物の死によって物質は有機物に分解され、さらにミネラル(無機質)に還元されます。ここで特に大切なことは、①植物が作る有機物によってすべての生物は生き延びることができる。②ヒトを含む動物は、生命維持に欠かせないミネラルを自ら生成することができないため、植物から摂取することだと言われています。

この時、ヒトの肉体の機能の一つである精神は、物質が死んだ後にも霊魂として残るとしたら、どんな具合に存在・浮遊するのか、チャートにすることができればと思います。