形骸化・希薄化する葬儀のリアル

親しい人の死が、ある意味で予想されていた場合も、突然のことだったとしても、残された遺族には故人を心から弔いお見送りをするための葬儀に向かい合うことになります。私たちは、ただし参列することは何度かあっても、喪主や遺族として葬儀を執り行うことはめったにありません。

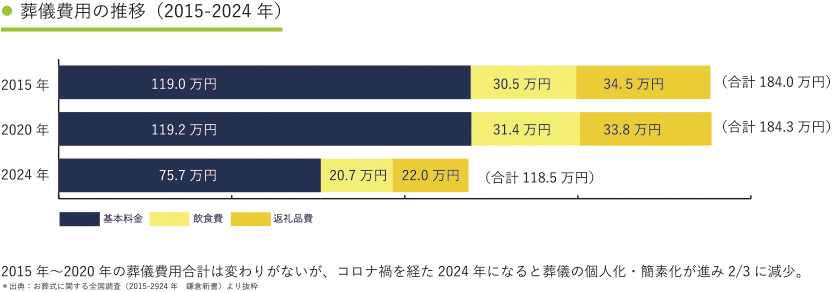

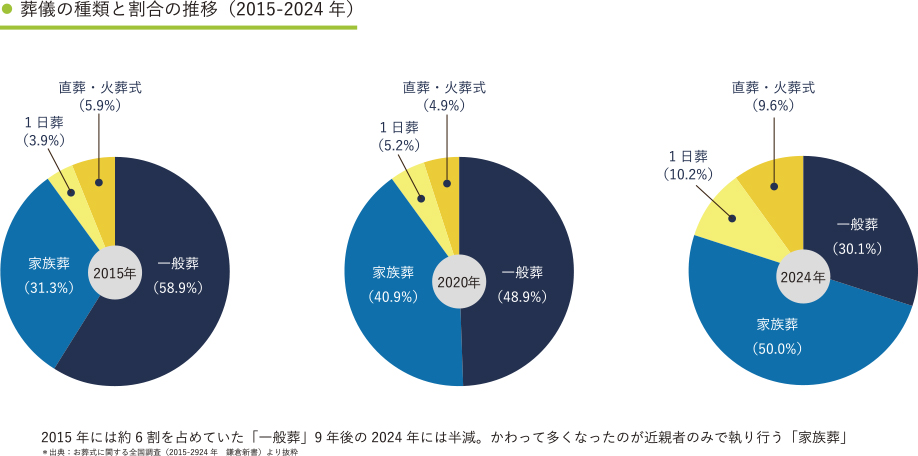

近年、特にコロナ禍以降は葬儀の様式も変化し、一方では小さく個人化し簡素化が、他方では多様化が進んでいるようです(図表を参照)。これに伴い葬儀にかける費用も減少したことも関係してなのか、葬儀本来の意義が失われてプロセスだけが進み終える「形骸化」・「希薄化」が目立ってきたように思えます。

コロナ禍をはさんで、この数年の私の数少ない参列体験からすると、極端に表現すれば、これらは故人の名前と遺影を差し替えても使い回し可能なハコモノ化している感想を持ってしまいました。もちろん、現場の担当者の遺族に限りなく寄り添う接客態度の向こう側に覗いた風景ではあるのですが。

葬儀の内実を失わないために

葬儀が遺された者にとって深い悲嘆を周りの人々と分け合いながら故人を見送り、次に進むための通過儀礼だとすると、最近のそれは、あまりにもパターン化され、遺族の想いを受け止め内実化するという葬儀全体を包む基調が失われたままで、終わっているのではないでしょうか。

では、葬儀に欠かせないと私が考える内実とは、どんなものでしょうか。

- 故人が歩んできた、その人ならではの人生のその一端でも振り返り偲ぶプロセスを設けることで、遺族をはじめ親戚や友人にも改めて個人への想いを共有していただく。

- 特に身近だった遺族からの言葉や故人と共に生きてきた友人からのエピソードなど、故人を見送るお別れの場を設けることも大切です。

- その他、遺族への哀れみや同情だけでなく、遺族の悲嘆を参列者で分け合いながら一つの区切りを付けてもらうための工夫もまた不可欠です。

これらは、ひと昔前の映画やテレビに出てくるように、以前は町内会や隣り組など地域のコミュニティーが機能していた時代には本来の葬儀に備わっていたものですが、共同体の崩壊、家制度や家族スタイルの変容と共に徐々に失われてしまい、今日の状況を作っているのだと思われます。

*私の田舎では、昔は隣り組が主役となって準備・進行を町内会の人たちが総出でお手伝いをするなどし、当時の葬儀業社は用具などを揃えるだけの裏方に徹していた記憶があります。

葬儀の内実をもう一度遺族の手に取り戻すための《美しいWeb告別記|記憶葬》

このように、今となっては稀薄になってしまった本来は欠かせない、故人を心から弔い偲ぶという葬儀の内実をもう一度、遺族の手に取り戻すための試みとして紹介するのが、Webサイト上で執り行う新しい様式の《美しいWeb告別記|記憶葬》。

*背景写真は用意されている複数から選ぶことができます。

PCでテキストや画像を扱った経験がある方には誰でも作成できるように、予め用意されたシンプルで美しいデザインテンプレート(ひな形)上で、レイアウトに従って文章と写真を配置すれば、全体構成やデザインに悩むことなく、故人が歩んだ人生の軌跡など故人を弔い偲ぶための、世界に一つだけのコンテンツを作成できます。

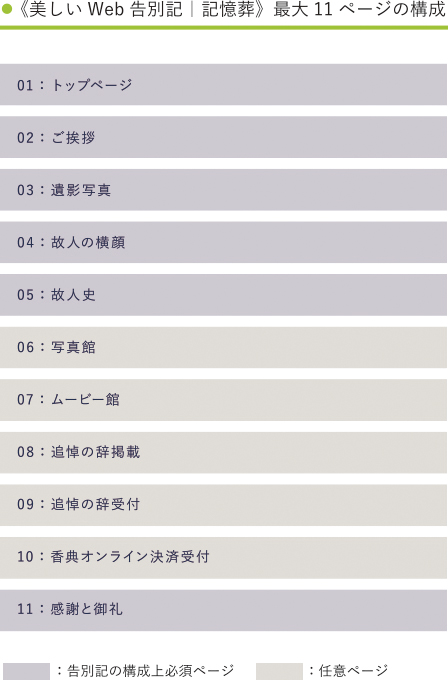

《美しいWeb告別記|記憶葬》の構成は最大11ページ

デザインテンプレートは最大11ページ。6ページはWeb告別記としての構成上必須となるページ。5ページはユーザーに選択していただく任意ページになります。

●各ページの詳しい紹介はこちらから

故人の関係者には、いつでも、どこからでも、心ゆくまで故人を弔い偲んでいただけます

コンテンツが完成したら、ユーザー独自のURLを付けてWebサイト上に公開、続けて故人の関係者にメールやsns、ハガキなどでご案内します。案内をいただいた皆様はPCやスマホがあれば、都合がいい時間を選んでいつでも(契約から13ヶ月間公開が可能)、何処からでも、Webサイトを開いて心ゆくまで故人を弔い偲んでいただけます。

近年は「死の高齢化」と共に関係者の高齢化も進み、葬儀のために長距離の移動をお願いすることも困難になってきました。また、コロナ禍を経た後も続く複数の感染症予防の観点からも密を防ぐことが求められています。

これらの理由から、葬儀も冒頭に記載のように「家族葬」・「密葬」に代表される近親者のみで執り行われることも多くなっています。

また、近親者のみの葬儀の後で故人の関係者に届けられる「喪中ハガキ」も多くなりました。できれば、一枚の簡素なハガキで済ませることなく、WebサイトのURLを添えてご案内できれば、一般化した