進む葬儀の簡素化とその理由

近年、特にコロナ禍以降は「葬儀の簡略化」傾向が更に大きくなっていることが様々なデータから明らかになっています。そしてその原因には、主に次のようなものが挙げられています。

- 死生観や葬送儀礼についての人びとの意識の変化

- 死の高齢化に伴う関係者の減少や参加困難性の増加

- 過度な商業主義に対する違和感

- 経済的な困窮などの金銭問題

- 故人の生前の意向

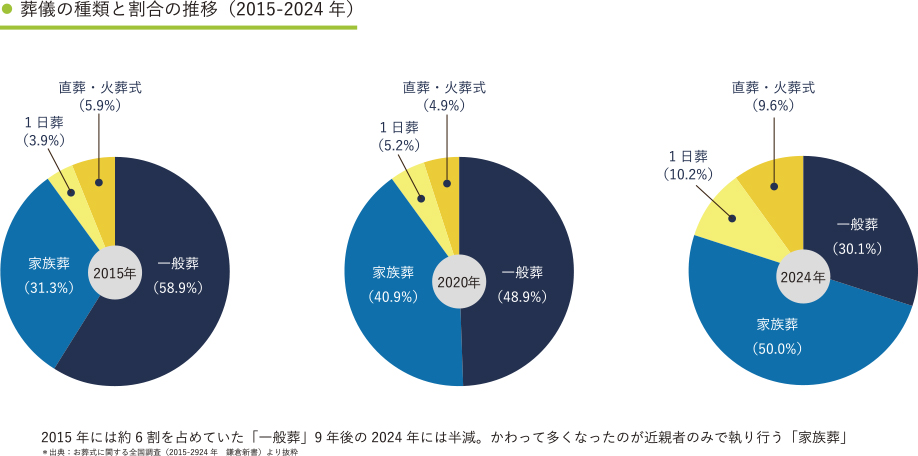

このように、その理由はさまざまですが、実際にこれまでの葬儀スタイルの標準だった、故人の親族や友人、知人、近所の方など、広く参列者を対象にする「一般葬」を上回る勢いで簡略化された葬儀が執り行われるようになっています。(下図参照)

このように簡略化された葬儀の形式もさまざまで、ごく親しい内輪だけが参加する「家族葬」を筆頭に、お通夜と本葬を併せて1日で執り行う「一日葬」、そして、葬儀そのものを省略し火葬だけを行う「直葬」(密葬や火葬式とも呼ばれる)などがあり、最近では多くの遺族からこれらの簡略化された葬儀が選ばれて、いずれも増加の傾向にあります。

葬儀の簡素化が進むと、「後悔する」葬儀が増える傾向に

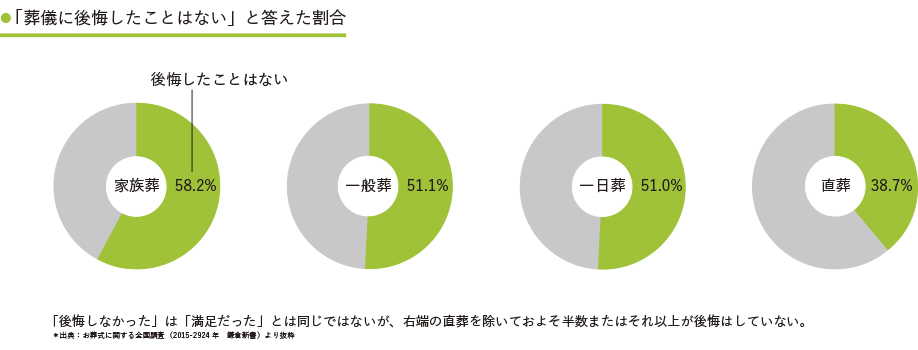

これまでスタンダードだった「一般葬」から簡略化された葬儀に世の中の流れが変わってくると、少しづつですが、葬儀に対する満足度が下がってくるようです。下図からも家族が亡くなってお葬式をしたものの、少なくとも半数以上が「後悔したことはない」以外を選んでいることがわかります。

このことは必ずしも「後悔した」や「満足していない」とは同一ではありませんが、葬儀の簡略化は満足度が低下する場合があることも示唆しています。およそ半数のユーザーがあらかじめ想定した「故人を送る葬送儀礼としてのサービス品質」のギャップがあったのでしょうか。

「後悔する・しない」の分岐点の一つに挙げられるのは「事前に葬儀に関する知見を得ておく」ことにあると言います。一昔前は、葬儀ついて調べることは気が引けたり、縁起でもないと敬遠されていましたが、死生観や葬送儀礼についての人びとの意識が多様化している今日では、あらかじめ親の意向を確認したり葬儀に対する自分なりの考えを持つことはむしろ必要なのかもしれません。

葬儀は故人のためであると同時に、遺された者がその死を受け入れ、悲しみを癒すためにも欠かせない大切なプロセスであることを考えると、いざという時に備えて、先立つ人・見送る人の双方がこのことについて一度話し合ってみることが「後悔しない葬儀」につながるようです。

弔い直しは《美しいWeb告別記|記憶葬》で

このように、”納得のいくお見送り”ができず、後悔の末、場合によっては葬儀や供養をやり直す事例もあるようです。 内輪だけの葬儀「家族葬」だったため、故人の友人などに参列を呼びかけることができなかった後悔、火葬だけを行う「直葬」で葬儀を省いてしまった後悔などで、改めてきちんと故人を弔い直したいとする遺族が見受けられます。

弔い直しとして採用されているのが《美しいWeb告別記|記憶葬》です。例えば、内輪だけの家族葬のあとでWeb告別記《記憶葬》でかけがえのなかった故人の一生を再現して見ましょう。葬儀を済ませ、遺族としての気持ちに区切りをつけたあとで、親戚・友人に故人が生きた証しを《美しいWeb告別記|記憶葬》としてご報告することで心ゆくまで、故人を弔い偲んでいただけます。