人は老いと共に、社会関係も縮小に向かう

平安時代後期の歴史物語として今に伝わる『大鏡(おおかがみ)』は、藤原道長の栄華を軸に176年間の宮廷生活を記した作品。この176年間の物語の語り手として登場するのが、世継の翁 (よつぎのおきな)と名乗る超老人であり、以下は彼のセリフの一コマです。(写真はその原本:国立公文書館所蔵)

「さらにもあらず。一百九十歳にぞ、今年(ことし)はなりはべりぬる。されば、重木は百八十におよびてこそさぶらふらめど、やさしく申すなり。」

世継の翁は自らを190歳と言い、180歳の(夏山)重木(と妻に若侍を加えた3人)を相手に藤原道長の栄華など文徳(もんとく)天皇以降14代176年の歴史を語り始めることになります。

当時、平均寿命が男:50歳—女:40歳ほどだったと言われている平安時代に、200歳近い並外れた生命力を備えた歴史の語り手を配置する作者の圧倒的な想像力には感服しますが、今日の日本人の平均寿命は、延びているとは言え、この想像力の半分にも満たない男:80歳—女:86歳ほどに過ぎません。加えて、これ以上生き延びたいか?の質問に「あちこち身体も痛くて動けないし*)、心身共に趣味にも向かい合わなくなったし、友達にも会えなくなったし、もう充分だ」と思う老いた人も少なくないのではないでしょうか。

このように、ヒトは長く生き延びるにつれ、身体的な困難が加わってくると、交通範囲も狭まり、交友関係も徐々に乏しくなり、生活環境も変わるため、老いと共に社会関係の総体も総じて縮小傾向にあるようです。

*) 例えば、2021年に99歳で亡くなった作家の瀬戸内寂聴は、死の数年前から流石に身体が思うように動かせなくなり、このような事を彼女は口走って、早く死にたがっているように見えたが、実際には周囲の献身的な恵まれたサポートを甘受しながら、死の間際まで筆を止める事を止めなかったと言う。それ程の執念を死の間際まで持ち続けるのは稀のなかの稀である。とても私たちにできる芸当ではない。

死の高齢化は、葬儀の小型化・簡素化にも

人は老いと共に、人付き合いや外出範囲そして家族関係さえもその社会性総体が小さく狭くなる傾向にありますが、高寿命化=死の高齢化も、故人が高齢であればあるほど葬儀のスタイルを小さくし、より個人的なものに変容する傾向があるようです。

一昔前の、地域の共同体が健在だった頃の葬儀は、隣組や町内会の人々が主体となって取り仕切り、葬儀社は葬儀用具を用意するだけの表には立たない黒子役に徹していましたし、仕事関係をはじめとして、多くの故人関係者が参列して執り行われていました。

ところが今では、特にコロナ禍以降は、例えば新聞などメディアに掲載される有名人でさえも、その死亡欄には「葬儀は親族のみで執り行われ」と書かれるようになり、一般の場合もかつてのような葬儀の社会性はほとんど失われ、「家族葬」に代表されるように葬儀の小型化・個人化が顕著になっています。

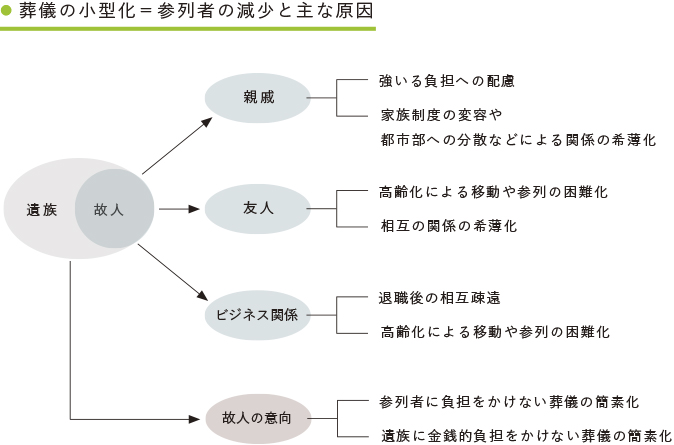

上図は、死の高齢化に伴う葬儀の小型化、特に参列者の減少の原因をまとめたものですが、参列者の多くを占める故人の親戚・友人・ビジネス関係者等との人的つながりの希薄化が共通の要因となっていると思われます。それに加え、最近は残された遺族には納骨も含め経済的な負担をかけたくないする故人の生前からの意向も大きな要素となっているようです。

小型化・簡素化の葬儀には《Web告別記|記憶葬》を加えてみる

内輪だけで執り行われる「家族葬」に代表されるような小型化・簡素化された葬儀が、ますます増加する傾向にありますが、故人の関係者に対しての報告をどんなカタチで行うのか?が新しい課題として見えてきます。

これまでは、故人の親しい関係者には葬儀に参列していただくことが一般的だったのですが、また、遺族の知り合いには簡素化された儀礼的な「喪中ハガキ」を送付することで、その報告に替えていたのですが、特にコロナ禍以降は小型化・簡素化された葬儀の場合、故人の逝去とすでに内輪だけで執り行われた葬儀の報告を故人の親しかった関係者に改めて行うことが求められます。

この課題にお応えできるのが、《美しいWeb告別記|記憶葬》です。予め用意されたシンプルで上品なデザイン・テンプレート(ひな型)に沿って、故人に関わる写真と文章を載せるだけで、故人を心から弔い偲んでいただく追悼用のWebサイトを作成・公開し、関係者に閲覧して頂くことができます。

上図は《美しいWeb告別記|記憶葬》のユーザーのトップページ作成サンプル。河野トップページをはじめとして最大11ページで構成されており、葬儀社に頼ることなく、ご遺族自らの手で世界に一つだけの故人の誕生から晩年までの生涯の軌跡をWeb上で蘇らせ、関係者に広く報告できます。

遠方のため、または高齢のため葬儀には参列できなかった人々も、パソコンやスマートフォンがあれば、何処からでも何時*)でも何度でも、故人を心ゆくまで弔い偲んで頂くこともできます。

*)《美しいWeb告別記|記憶葬》のご利用期間は契約から13ヶ月間です。契約更新も可能です。

*)上のバナーをクリックすると、《美しいWeb告別記|記憶葬》の「ページ構成の詳細」および「作成サンプル」がそれぞれ別タブで開きます。