高齢者みんなが、終活くんになる時代

この数年、「終活」という話題をよく見聞きするようになりました。ひとつには、高齢化社会になって久しい今日、該当する世代に時間的な余裕が生まれて「これから、どんな生き方をして、どう死ぬか?!」を改めて考えてみるゆとりも出て来たことが挙げられていますが、これに加えて、これからの社会に対する漠たる不安もあるように思えます。

今後、もうしばらく生きていかないといけないのに、高齢者=支えて欲しい人はどんどん増えるのに対して、彼らを支える人はどんどん減っていく少子高齢化社会が、もはや後戻り出来ない所まで来ています。そして、これも増加している単身世帯の老人という現実も、いつかはわが身も!に置き換えてみると、決して人ごとではないようです。

こんな状況を一言で表すと《まだまだ元気な高齢者にも、不安な時代》なのでしょうか。こんな時代だから「これから、どんな生き方をして、どう死ぬか?!」が高齢者に問われ、「終活」が話題になっているのでしょう。

終活で、第一に心がけたい「健康長寿」のこと

「終活と葬儀」について、ある保険会社が全国の50歳以上(内訳:50歳台42%+60歳台以上58%)の男女およそ千名の方から回答を得た2023年の大変興味深いアンケートがあります。これによると、終活の「必要性を感じる」の回答が80.9%と大変高い一方で終活に「取り組んでいる」のは4人に1人という結果になっています。

また、終活に「取り組んでいる」人にその内容を尋ねてみた結果は以下になっています。

なお、回答者全体は、50歳台42%+60歳台以上58%の構成ですが、全体の1/4が実際の「終活」者であることを考えると、そのほとんどがおそらく後者60歳台以上の層と思われます。そして注目すべきはその内容ですが、上位の01)〜04)は高齢者であれば誰でも試みるような一般的、日常的なものになっているようです。

冒頭にあげた「これから、どんな生き方をして、どう死ぬか?!」を「終活」として捉えると、上図には表示されていない、人生の末期にどこまで「健康寿命」をキープ出来るのか、健康長寿についてが実は、最も重要な「終活」の関心事一つではないでしょうか。

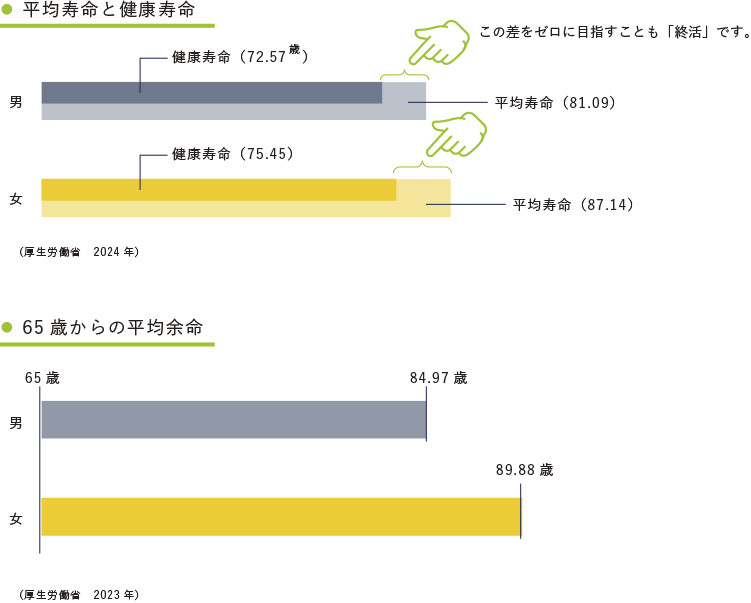

健康寿命とは、平均寿命から寝たきりや認知症などで介護や支援が必要な期間を差し引いた期間を指します。直近の健康寿命は男72.57年・女75.45年(2023年)。平均寿命は男性81.09歳・女性87.14歳(2023年)。ここから、健康でない生活を余儀なくされる期間は、男8.52年・女11.69年と推計されています。

程度の差こそあれ、自立できない生活を送らなければならない人生の終末期としては、長いような印象もします。不可抗力による要介護は仕方がないとしても、可能な限り自分のことは自分でできる生活を最後まで送りたいものです。

次に、65歳の平均余命はどうでしょう。65歳の平均余命とは、65歳になった人の残された余命の平均値を意味します。2024年には男+19.97年、女+24.88年となっており、これをもとにすると、男は約85歳・女は約90歳まで生きることになり、平均寿命よりも実際の高齢者像に近い数字になっています。

健康長寿の工夫は、人それぞれのやり方で

「終活」は、第一に健康長寿から。かなり個人的ですが、私の「終活」は、以下のような7つのやり方から始めています。皆さんはどうでしょう。