メディアの注目記事から:朝日新聞7/7夕刊の社会総合面

家族葬変わる喪の形

進む簡素化「きちんと見送れたのか」悩みも

悲しみのケア多様な試み

朝日新聞にこれら3つのタイトルが順に配置された興味深い記事を見つけました。当ブログのテーマの一つでもある《葬儀の内向き化・小型化》について論じています。前半では「家族葬」の増加とその理由を明らかにし、後半では「家族葬」に代表される葬儀の簡素化という現象が生み出した新たな課題を提起しています。

なかでも目を引くのは「悲しみのケア多様な試み」のくだりで二人の専門家の次のようなコメントです。

関西学院大学坂口幸弘教授は「葬儀は遺族の気持ちを癒す面もある」として「日本にも葬儀の後も節目節目にみんなで集まって遺族に寄り添う習慣的な儀礼があったが、いまではその風習も喪われつつある」と指摘。葬送儀礼に関する多くの著作を持つ葬送ジャーナリスト碑文谷創さんは「遺族が故人の死を受け入れるには一定の時間と場所が必要であり、このプロセスを丁寧にして欲しい」と訴えています。

*同様な記事は朝日新聞の電子版でも《「通夜も葬儀も両方はつらい」進む葬儀の簡素化 遺族には新たな悩み》とのタイトルで配信されています。こちらも参照ください。2025年7月8日 12時00分(有料記事)

*青字部分をクリックすると別タブで配信ページが開きます。

「簡素な葬儀」の後で、遺族ができることは

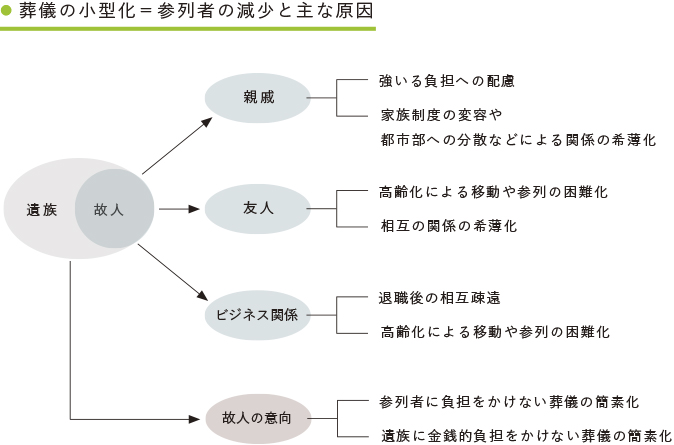

視点を俯瞰して見ると、日本経済のバブルが崩壊し喪われた30年*が始まる1990年代以降、これまでその盛大さを競い合うようにしていた葬送の儀礼も一転して小さく内向きの傾向が現れるようになります。近年特にコロナ禍以降はそれが顕著になりましたが、下図のように理由は様々なようです。

*極めて個人的なコメントになりますが、nhkで飛び抜けて高品質の作品を手がけてきた芸術至上主義者でもあるデェレクター源孝志の『平成細雪』(全4話)の長い長いドラマの、ようやく辿り着いた最後のカット。主人公の一人でもある三女キアンちゃんの(この物語が終った1ヶ月後にこの地方を襲うことになる阪神淡路大震災を指して)「それは、長い長い失われた時代の始まりでした」という独白は、この時代認識が政治経済の分野に限らず、例えば源孝志のような芸術のことしか考えない端者にまで広く世の中に共有されていたことがわかります。

上図を見ると、葬儀が小型化し内向きになることにより、簡素な葬儀では故人の親戚や友人、仕事の関係者など多くの人がそこから排除され参列できなくなるため、彼らに向けた訃報案内が大きな課題となります。一昔前であれば、葬儀に参列できなかったり訃報が届かなかった場合には、後日改めて霊前を訪ね、故人を悼み遺された人にお悔やみ申し上げることが通常でしたが、今日では上図にある理由などにより、困難となっています。

また、冒頭の引用記事にも書かれているように、遺族にとって故人を喪った悲しみを和らげ、少しづつ日常を取り戻すプロセスも不可欠になります。これもかつては隣組や町内会などの地域の共同体がその役割の一端を担いながら、お通夜から始まり初七日、四十九日、一周忌など弔いの儀式を執り行ってきました。簡素な葬儀の後では、故人の死を受け入れるためにはどんな方法が可能なのでしょうか。

《Web告別記|記憶葬》で、故人を弔う意味が見えてきた

そこで、故人をきちんと見送るために遺された方に活用していただきたい追悼ツールが《Web告別記|記憶葬》。今回は、簡素な葬儀と組み合わせたり、一周忌・三年忌などの区切りとなるお別れの会に代わるものとして、ご活用になる意義を2つに絞ってご紹介します。

1)インターネットの時代にふさわしい、いつでもどこでも故人を弔い偲んでいただくツールです。

故人の人生をWeb上でご案内する《Web告別記|記憶葬》は、最も身近だった遺族の手によって作り語られることで、Webサイトを訪れる故人の関係者に改めてその人の全体像をお伝えし、そのご冥福を弔い偲んでいただける内容になっています。《Web告別記|記憶葬》全体で最大11ページの構成は以下の通りです。

故人を告別する葬送儀礼として欠かせない必須6ページに加え、故人の誕生から晩年までの生涯をタテ糸とヨコ糸で折り込むようにお伝えできる任意の5ページで構成され、Web告別記を作成するご遺族の都合に合わせた柔軟性に富んだ内容になっています。

なかでも任意のページには、香典をWebサイト上でそのままオンライン決済できる「香典オンライン決済受付」や故人への追悼の辞やメッセージをWebサイト上でそのままお届けできる「追悼の辞受付」ページなども用意されており、この時代にふさわしい内容と機能を装備。例えば家族葬などの簡素な葬儀を執り行った後で、そして、お別れの会など告別の会に変わるものとして、故人の関係者には、《Web告別記|記憶葬》をお届けすることで、いつでもどこでも、心ゆくまで故人を弔い偲んでいただくことができます。

◉《Web告別記|記憶葬》の詳しいページ構成は → コチラから

◉《Web告別記|記憶葬》の作成サンプルは → コチラ から

2)故人の生きた記録を遺族自らの手で作ることで、心から弔うことの大切さを再発見できます。

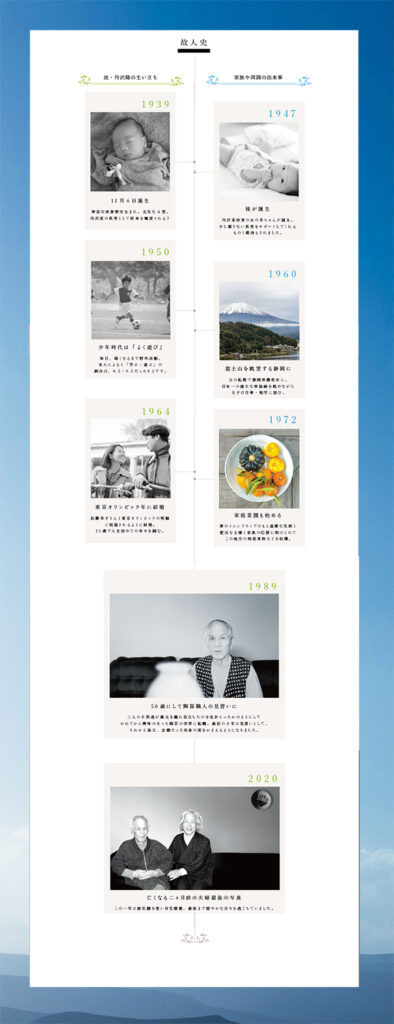

左は《Web告別記|記憶葬》の「故人史」ページ画面(部分)。まだ写真画像の点数も少なく未完成の状態ですが、故人の誕生から晩年の姿まで、その人ならではの生きて来た軌跡を、時系列のタテ糸で紡いで再現してみせるページになっています。

作成は、故人の記録を整理し並べてみることから始まります。この貴重な作業は、亡くなった人の写真のひとつひとつの記録と記憶を結び合わせながら、故人を心から弔い偲ぶ追悼のプロセスを歩むことも意味します。

・若い頃は、こんなことにも挑戦していたのか。

・こんな所まで旅と美術館を楽していたのか。

・この写真は一生の誇りかもしれないね。

・この病気の頃を考えると、よく社会復帰できたものだ。

・現役のころより、この頃のほうが幸せそうだね。

などなど、最も身近に寄り添った者としてのメッセージを織り交ぜながら写真にコメントを付けてゆく過程は《Web告別記|記憶葬》ならではのものとも言えます。

実際にユーザーからは「まるで故人と話でもしながら、作業を進めたような不思議な体験でした」の声もいただいています。

「故人史」をはじめすべてのページには、シンプルで美しいデザインのテンプレートがあらかじめ用意されているため、構成やレイアウトに迷うことなく、スムーズに作業を進めることが可能です。家族葬などの簡素な葬儀の後や一周忌などの周年催事にあわせて、故人の関係者には《Web告別記|記憶葬》をご活用ください。

◉《Web告別記|記憶葬》の詳しいページ構成は → コチラから

◉《Web告別記|記憶葬》の作成サンプルは → コチラ から