葬儀は地元の葬儀社を:横浜市

横浜市内の葬儀社のなかで、

口コミランキング1位* を獲得した横浜葬儀社をご紹介します。

*『葬儀の口コミ』2025年1月現在 横浜市葬儀社ランキング

「横浜葬儀社はばたきグループ」は、神奈川県横浜市を拠点に家族葬を専門とする葬儀会社です。横浜市内全域で公営斎場を活用した葬儀を皆様にご提供。火葬式、一日葬、家族葬、直葬など多様な葬儀プランをご用意し、初めての方にも分かりやすく安心して依頼できる体制を整えています。

横浜葬儀社ウェブサイトでは「葬儀の豆知識」として、費用や手続き、宗派別の対応、香典・服装・料理などのマナーに関する情報を網羅的に掲載しています。また、仏壇・墓石・遺品整理・相続など、ライフエンディング全般に関する情報やおすすめ業者も紹介しています。

横浜葬儀社は、「口コミ1位」の実績を掲げ、地域に密着した信頼性の高いサービスを提供しています。緊急時の相談にも24時間対応しています。

この度、当メディア内の記事「【2025年最新版】信頼できるライフエンディング情報サイト・サービスまとめ」に当社が掲載されました。

◎横浜葬儀社はばたきグループの詳細はコチラから

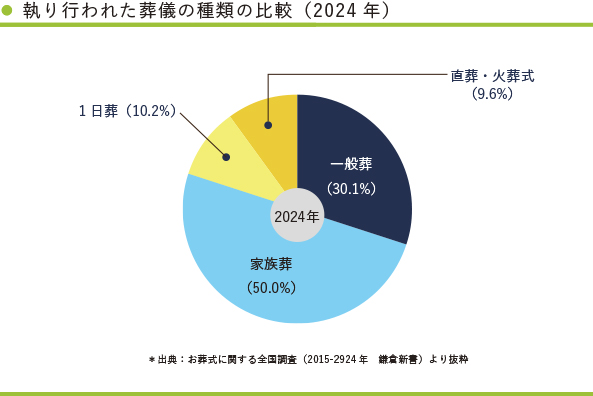

家族葬が、葬儀の半数を占める世の中に。

直近の葬儀の種類についての調査データは、そのほとんどが「家族葬」など内輪だけの簡易的なタイプが増えており、今後もその傾向は続きそうな勢いもあるようです。下図によると、「家族葬」はすでに全体の半数を超えており、これまであまり知られていなかった「直葬(火葬式)」も、大都市部に限ると全体の二割に迫っているとも言われています。

特に、コロナ禍以降はこの傾向が顕著になっています。この変化の要因には様々な要素が指摘されていますが、ここでは、「家族葬」に代表される内輪だけの簡素な葬儀のメリットおよびデメリットをまとめて列記してみますので、いざという時の参考にしていただければ、と思います。

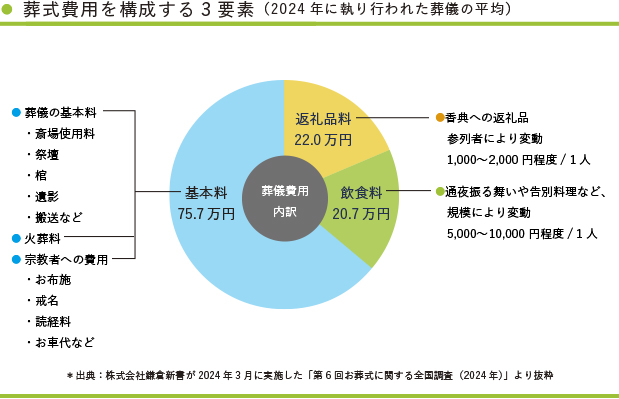

葬儀費用の内訳を調べてみると。

最初に、葬儀費用には何が含まれるのか、その内訳を見てみましょう。葬儀費用には実に多くの種類が含まれていますが、基本的には3つの要素「基本料」・「返礼品料」・「飲食料」で構成されます。(下図参照)

上図の金額は、あくまでも2024年度に執り行われた葬儀全体の平均値を算出したものです。これを参考にすると、葬儀の基本料(火葬料・宗教者への費用を含む)は、全体のおよそ2/3を占めていますが、これらは固定費として葬儀には欠かせない費用になります。

ただし、これらの諸要素には参列者の規模や葬具のランク、火葬までのご遺体の安置期間、火葬の料金、お布施*の金額などによって、費用の上下幅は様々になります。もしもの時のことを考えて、それぞれがイメージしている葬儀を念頭に、予め葬儀社など専門家に相談しておくことをお勧めします。

*お布施は、葬儀の際に僧侶に読経や戒名授与をお願いした謝礼にあたり、読経料・戒名料・御車代・御膳料などが含まれる場合もあります。本来は「感謝の気持ち」としてお渡しするものでしたが、慣習として金額の目安があるため、予め確認が必要になります。特に、先祖代々の墓地がそのお寺にある菩提寺と檀家の関係にある場合は、葬儀も必ずその寺の僧侶が執り行うとされています。そのため、菩提寺のある方は「他の僧侶を呼ぶ」ことは避けるべきとされ、この慣習を守らなかった場合は納骨を断られるなどトラブルにつながることがあるようです。また、菩提寺へのお布施は相場より高めになる傾向にあることも頭に入れておきましょう。

基本料とは対照的に、ほかの2つの構成要素である返礼品料や飲食料は変動費と呼ばれ、葬儀参列者の規模により大きく変動する費用でもあり、直葬(火葬式)など参列者を呼ばないような極端な場合はゼロとなります。

家族葬などの内輪の葬儀が選ばれる最大のメリットは、費用の安さ。

メリット 1:費用の安さ

葬儀の概要を押さえた上で、「家族葬」など内輪だけの葬儀が増加した要因を見てみましょう。「家族葬」などが何故増えたのか?最大のメリットとして挙げられるのは、何と言っても費用の安さにあります。

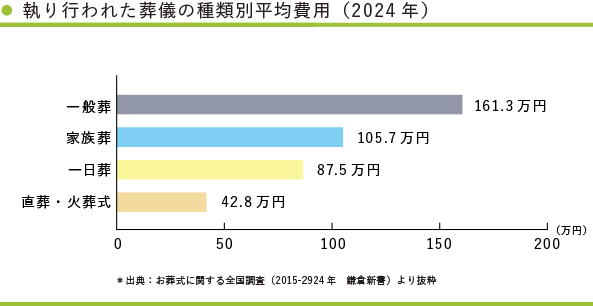

下記のグラフは2024年に執り行われた葬儀費用の種類別平均値*を出したものですが、この数字を見ると一目瞭然です。あくまでも平均値ですが、家族葬は一般葬に比べておよそ2/3に、一日葬は100万円以下、葬儀を行わない直葬(火葬式)になると50万円を切ることになります。

*他社調査資料では、一般葬:100〜150万円、家族葬:50〜150万円、一日葬:50〜100万円、直葬(火葬式):10〜30万円とするデータもあり、調査によって地域差や偏差があるため、これらの数字はあくまでも目安として考えてください。

メリット 2:価値観や家族制度、環境の変化に順応

かつて、葬送儀礼を担っていた隣組や町内会などの地域の共同体はすでに崩壊し、それと共に葬送に対する価値観も変化してきました。この変化は葬儀だけではなく「墓じまい」や「家じまい」という言葉が表すように、従来から日本の家族制度を担ってきた基本の部分=伝統が失われていることを示してもいます。

葬儀の分野でも、より盛大により費用をかけて執り行うことが世間的にも求められ、この様式が故人をより弔うことに繋がるという、かつての風潮はもはや過ぎ去り、身の丈に合った、故人や遺された者の内実を大切にする

葬儀が選ばれるようになったことも十分、頷けます。

このように、時代の変化に逆らうことなく柔軟に適応する結果が、「家族葬」など内輪だけの葬儀が増加する大きな要因にもなっているようです。

メリット3:故人と身近だった遺族だけで、静かに、落ち着いて故人を見送ることができる

故人の喪失を嘆き悲しむ渦中にある遺族にとって、参列者一人一人への対応は大きな精神的な負担にもなります。これまでは、多くの参列者への対応に気持ちも時間も取られて、大切な故人を弔うはずの葬儀もいつの間にか終わってしまっていたという後悔話しを聞くことは度々でしたが、内輪だけの葬儀を選ぶことで、参列者への対応に時間を取られる精神的な負担もなく、亡くなった故人に最も親しく身近だった者たちだけで、心から弔い偲ぶことが可能になります。

メリット4:高齢の参列者に負担をかけなくて済む

死亡年齢が高くなるにつれ、故人の親戚や知人などの関係者も同様に高齢となっており、葬儀に参列するための遠距離の移動や長時間の制約は、参列者にとっても大きな苦痛となる場合もあります。葬儀案内をいただいて、身近な関係者であればあるほど葬儀への参列を遠慮させていただくことは、心苦しいものです。

内輪だけの葬儀の場合は執り行った後で、関係者には改めてその旨を知らせることで、お互いの負担を軽減できることにもなるのではないでしょうか。

メリット5:故人の意思を尊重した葬儀ができる

これまで述べてきたメリットは、遺された者からみた内容でした。では、自身が亡くなった場合、葬われる立場になった時に、自身の葬儀をどう考えるのか?をみてみましょう。

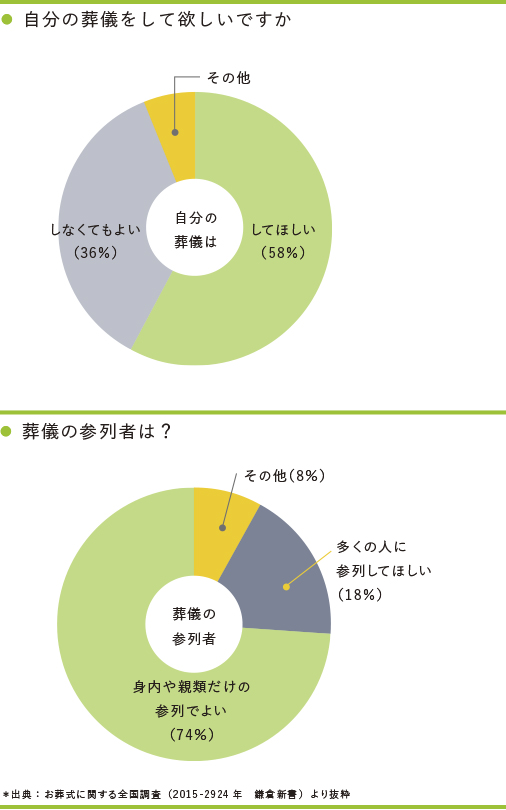

上のアンケートは、自分の葬儀の有無を聞いたものですが、「しなくてもよい」と答えた人が全体の1/3を占めているのには意外にも思えます。この場合の遺族としては、おそらく「そうは言っても」と家族葬など内輪だけであっても、最小限の弔いは執り行うのではないでしょうか。

次に、自分の葬儀は執り行ってもらいたいと答えた人に、参列者の人数を聞いてみた結果が下のグラフになります。「多くの参列者を望む」人は2割に満たない少数である一方、「身内や親戚だけでよい」と答えた人が全体の3/4を占めています。日頃からいざという時のために、親など身近な人にはその考えをしっかりと確認しておくこともいまの時代には必要なようです。

内輪だけの葬儀には、故人の関係者に及ぼすデメリットも。

デメリット1:周囲の理解が得られないことも

家族葬など内輪の葬儀を執り行う場合、故人の親戚や知人など親しい関係者には、どんな案内をどのタイミングで知らせるべきでしょうか。この大切なプロセスを怠ると、葬儀後に周囲から「最後に一度お会いしたかったのに」、「何故、読んでもらえなかったのか」などの不満の声が上がる場合があり、これでは、せっかくの葬儀に悔いが残ってしまいます。

特に、仕事仲間や知人との交友関係を最後まで持ち続けた故人の場合、身近だった関係者に対する配慮のあり方や理解を得る方法を、予め葬儀社などの専門家に相談し決めておくことが不可欠になります。

デメリット2:葬儀後に弔問客が訪ねてくることも

内輪の葬儀の案内が不十分だったり、後日人づてに初めて亡くなったことを知った関係者が、弔問のために不定期に訪ねてくることあります。その度の接待には、思った以上に時間や準備に負担を要するものです。その場合に備えて、こころよく対応できる気持ちと環境を予め準備しておくことも大切です。

デメリット3:(直葬の場合)お別れの時間が取れないことも

葬儀を略した直葬(火葬式)では火葬炉の前で5〜10分程の、短いお別れの時間しか取れないことが通常になっています。大切な人をゆっくりと弔い偲ぶことで、静かにお別れを告げることもできず、葬儀の実感が持てなかったという声を聞くこともあります。

直葬を執り行った後、時が経つにつれて後悔の念が大きくなり、改めてもう一度葬儀をやり直したという事例もあるようです。直葬を選択する理由には、遺されたものとしての死生観をはじめ、故人の意思や経済的な要因など様々です。どの葬儀タイプを選ぶのかを、いざという時になってからではなく、予め考え決めておくことが求められる時代でもあります。

この他にも、冒頭で触れた「宗教者に支払う費用」も決して一概ではなく様々なケースがあり、この課題を深く掘り下げようとすると、これだけでも数ページ必要になるほど複雑な内容を含んでいます。また、お住いの自治体からの葬儀に対する補助もあり、これも自治体によって条件・金額も異なっています。重ねてになりますが、葬儀社など専門の方にしっかりと相談し納得した上で、葬儀タイプをお選びください。